рашид

В деревне главное – за баню осторожно ходить ( 7 фото )

Удивительно, насколько мало мы знаем сегодня о реальном быте наших предков. Ну, понятно, профессиональные патриоты на конвейере плодят рассказы о том, как счастливо и безбедно жил русский крестьянин при святом Николае II. Как на его столе громоздились горы пирогов, тельных поросят и блинов с рассыпчатой икрой.

В это альтернативное прошлое предлагается истово верить. Как и в то, что мы сейчас в одном шаге от того изобилия. Вот только еще пару сроков наш великий геополитик поправит Россией, и все – счастье.

Но мы-то с Ольгой люди недоверчивые и поэтому отправились посмотреть на былое «счастье» в ту самую деревню из благословенного прошлого. Точнее – в село Шушенское Красноярской губернии. Да-да, именно там Ленин провел свои самые сытные годы, узнав, что такое настоящая русская кухня.

Дом крестьянина Зырянова, где Ленин жил в начале ссылки (вид со двора)

В начале XX века это было весьма обеспеченное поселение – около 1500 человек, сотни домов, магазины, лавки, питейное заведение, суд и даже своя уездная тюрьма. Дома эти сохранились и сегодня. Еще в 1970-е- годы местный ленинский музей провел их реставрацию, восстановив практически в первозданном виде несколько улиц села.

Нас, как историков кухни, естественно, интересовало, где хранились припасы для тех самых «пирогов, блинов и тельных поросят». И здесь нас ждал небольшой сюрприз. Я-то давным-давно говорю, что ледники – эти подземные «холодильники», набитые льдом и служащие для хранения мяса и рыбы, - это дело дорогое. И ни в каких обычных крестьянских избах их и быть не могло. Так что с красивой версией об изобильном крестьянском столе все как-то не сходится.

Единственный сохранившийся ледник в Шушенском

Вот и здесь действительность подтвердила наши слова. Из всех сохранившихся трех десятков домов ледник был только в одном – у купца, торговавшего мясом. По словам музейщиков, эта пропорция была характерна и для всего села: на несколько сот домов ледников в нем было хорошо, если десяток. И это в крепком купеческом селе, где жили в достатке по сравнению с другими.

Сельхозинвентарь под навесом в "белом" дворе

А второе открытие нас посетило уже к концу осмотра музея. Там в восстановленных крестьянских дворах мы видели многочисленные хозяйственные постройки. Собственно двор каждого жителя состоял из двух половин – белой и черной.

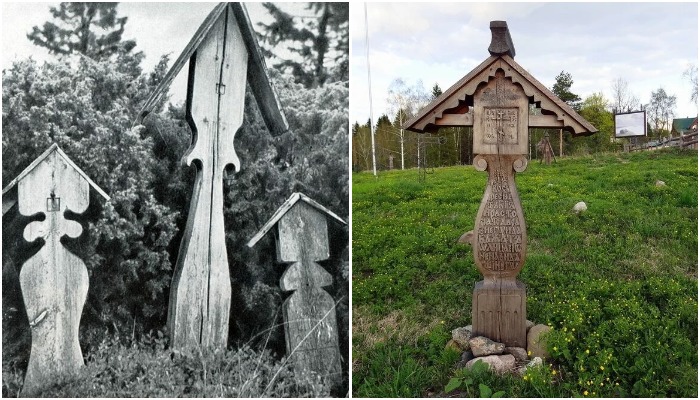

Та самая баня. Забор справа отделяет белый двор от черного

На белом дворе, куда выходило заднее крыльцо дома, стояли навесы для с/х инвентаря, сараи для сена, кладовые для припасов, непременная баня. А грязный двор служил для скота, там паслись овцы, лошади, корова. Он был просто отделен забором от хозяйственной части.

Черный двор для скота. Ну и для других дел

Единственное сооружение, которого мы не встретили во всем селе, – это туалет. В домах их, понятно, тогда не было. Но и характерной деревянной кабинки мы нигде не заметили.

— А как же э-э-э…Владимир Ильич…? - безмолвно спросили мы.

— Все просто, - заметил сопровождающий нас сотрудник музея. – Это тогда называлось «ходить до ветра». И было в точном соответствии с этой фразой. Человек выходил с крыльца дома и шел прямиком на «черный» двор. Там у задней стены бани или сарая среди пасущихся овец и коров он присаживался и делал свои дела.

Так прямо и встает перед глазами сцена, описанная позже Твардовским:

«Тот вздохнул, пожал плечами,

Лысый, ростом невелик.

— Ленин, — просто отвечает.

— Ленин! — Тут и сел старик».

А знаменитая фраза «как г@вна за баней» начинает играть новыми, точнее исконными и отеческими красками.

В это альтернативное прошлое предлагается истово верить. Как и в то, что мы сейчас в одном шаге от того изобилия. Вот только еще пару сроков наш великий геополитик поправит Россией, и все – счастье.

Но мы-то с Ольгой люди недоверчивые и поэтому отправились посмотреть на былое «счастье» в ту самую деревню из благословенного прошлого. Точнее – в село Шушенское Красноярской губернии. Да-да, именно там Ленин провел свои самые сытные годы, узнав, что такое настоящая русская кухня.

Дом крестьянина Зырянова, где Ленин жил в начале ссылки (вид со двора)

В начале XX века это было весьма обеспеченное поселение – около 1500 человек, сотни домов, магазины, лавки, питейное заведение, суд и даже своя уездная тюрьма. Дома эти сохранились и сегодня. Еще в 1970-е- годы местный ленинский музей провел их реставрацию, восстановив практически в первозданном виде несколько улиц села.

Нас, как историков кухни, естественно, интересовало, где хранились припасы для тех самых «пирогов, блинов и тельных поросят». И здесь нас ждал небольшой сюрприз. Я-то давным-давно говорю, что ледники – эти подземные «холодильники», набитые льдом и служащие для хранения мяса и рыбы, - это дело дорогое. И ни в каких обычных крестьянских избах их и быть не могло. Так что с красивой версией об изобильном крестьянском столе все как-то не сходится.

Единственный сохранившийся ледник в Шушенском

Вот и здесь действительность подтвердила наши слова. Из всех сохранившихся трех десятков домов ледник был только в одном – у купца, торговавшего мясом. По словам музейщиков, эта пропорция была характерна и для всего села: на несколько сот домов ледников в нем было хорошо, если десяток. И это в крепком купеческом селе, где жили в достатке по сравнению с другими.

Сельхозинвентарь под навесом в "белом" дворе

А второе открытие нас посетило уже к концу осмотра музея. Там в восстановленных крестьянских дворах мы видели многочисленные хозяйственные постройки. Собственно двор каждого жителя состоял из двух половин – белой и черной.

Та самая баня. Забор справа отделяет белый двор от черного

На белом дворе, куда выходило заднее крыльцо дома, стояли навесы для с/х инвентаря, сараи для сена, кладовые для припасов, непременная баня. А грязный двор служил для скота, там паслись овцы, лошади, корова. Он был просто отделен забором от хозяйственной части.

Черный двор для скота. Ну и для других дел

Единственное сооружение, которого мы не встретили во всем селе, – это туалет. В домах их, понятно, тогда не было. Но и характерной деревянной кабинки мы нигде не заметили.

— А как же э-э-э…Владимир Ильич…? - безмолвно спросили мы.

— Все просто, - заметил сопровождающий нас сотрудник музея. – Это тогда называлось «ходить до ветра». И было в точном соответствии с этой фразой. Человек выходил с крыльца дома и шел прямиком на «черный» двор. Там у задней стены бани или сарая среди пасущихся овец и коров он присаживался и делал свои дела.

Так прямо и встает перед глазами сцена, описанная позже Твардовским:

«Тот вздохнул, пожал плечами,

Лысый, ростом невелик.

— Ленин, — просто отвечает.

— Ленин! — Тут и сел старик».

А знаменитая фраза «как г@вна за баней» начинает играть новыми, точнее исконными и отеческими красками.

Взято: Тут

510