Rageskin

ВМС ведущих держав в начале Первой мировой войны ( 10 фото )

Перед началом Первой мировой войны великие державы большое внимание уделяли своим Военно-морским силам, шла реализация масштабных морских программ. Поэтому, когда началась война, ведущие страны обладали многочисленными и мощными флотами. Особенно упорное соперничество в наращивании военно-морской мощи шло между Великобританией и Германией. Британцы в тот период обладали самыми мощными ВМС и торговым флотом, что позволяло контролировать стратегические коммуникации в Мировом океане, связывать воедино многочисленные колонии и доминионы.

В 1897 году германские ВМС значительно уступали британскому флоту. У британцев было 57 броненосцев I, II, III, классов, у немцев 14 (соотношение 4:1), у британцев 15 броненосцев береговой обороны, у немцев 8, у британцев 18 броненосных крейсеров, у немцев 4 (соотношение 4,5:1), у британцев 125 крейсеров 1-3 классов, у немцев 32 (4:1), уступали немцы и по другим боевым единицам.

Гонка вооружений

Британцы хотели не только сохранить преимущество, но и нарастить его. В 1889 году парламент принял закон, по которому на развитие флота выделялось больше средств. В основе военно-морской политики Лондона лежал принцип, по которому ВМС Британии должен был превосходить два флота наиболее сильных морских держав.

Берлин первоначально не уделял большого внимания развитию флота и захвату колоний, канцлер Бисмарк не видел в этом большого смысла, считая, что основные усилия надо направлять на европейскую политику, развитие армии. Но при императоре Вильгельме II приоритеты были пересмотрены, Германия начинает борьбу за колонии и строительство мощного флота. В марте 1898 года рейхстаг принимает «Закон о флоте», который предусматривал резкое увеличение ВМС. В течение 6 лет (1898-1903 годов) планировали построить 11 эскадренных броненосцев, 5 броненосных крейсеров, 17 бронепалубных крейсеров и 63 миноносца. Кораблестроительные программы Германии в дальнейшем постоянно корректировались в сторону увеличения – 1900, 1906, 1908, 1912 годах. По закону 1912 года численность флота планировали довести до 41 линкора, 20 броненосных крейсеров, 40 лёгких крейсеров, 144 миноносцев, 72 подводных лодок. Особенно большое внимание уделяли линейным кораблям: в период с 1908 по 1912 годы в Германии ежегодно закладывали по 4 линкора (в предыдущие годы по два).

В Лондоне считали, что военно-морские усилия Германии создают большую угрозу стратегическим интересам Британии. Англия усилила гонку морских вооружений. Была поставлена задача иметь на 60% больше линкоров, чем у немцев. С 1905 года британцы начали строить линейные корабли нового типа – «дредноуты» (по названию первого корабля этого класса). Они отличались от эскадренных броненосцев тем, что имели более сильное вооружение, были лучше бронированы, с более мощной силовой установкой, большим водоизмещением и т. д.

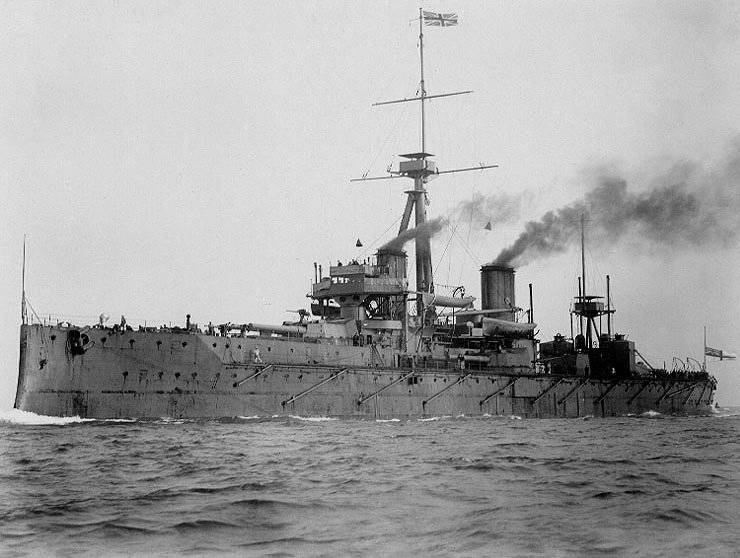

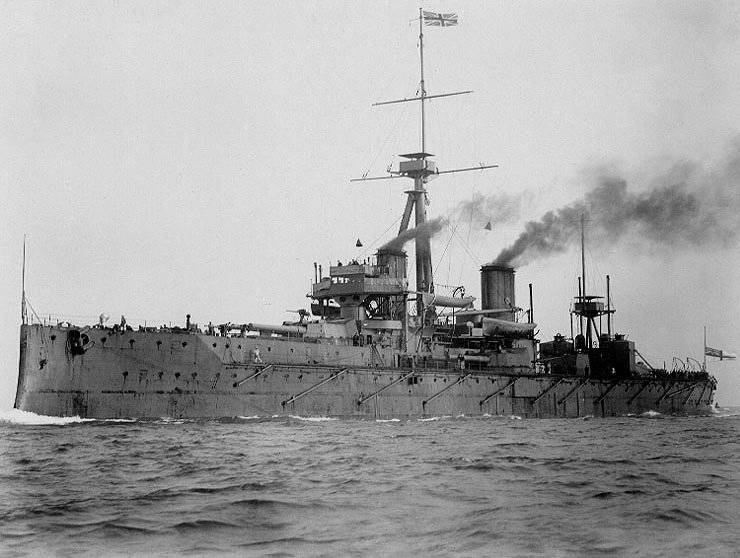

Линкор «Дредноут».

Германия ответила строительством своих дредноутов. Уже в 1908 году у британцев было 8 дредноутов, а у немцев 7 (часть была в процессе достройки). Соотношение по «додредноутам» (эскадренным броненосцам) было в пользу Британии: 51 против 24 немецких. В 1909 году Лондон принял решение на каждый немецкий дредноут строить два своих.

Своё военно-морское могущество британцы пытались сохранить и дипломатическим путём. На Гаагской мирной конференции 1907 года они предложили ограничить масштабы строительства новых военных кораблей. Но немцы, посчитав, что этот шаг будут выгоден только Британии, отвергли это предложение. Гонка морских вооружений между Англией и Германией продолжалась до Первой мировой войны. К её началу Германия прочно заняла позиции второй военной морской державы, обогнав Россию и Францию.

Другие великие державы – Франция, Россия, Италия, Австро-Венгрия и т. д., также старались наращивать свои военно-морские вооружения, но в силу ряда причин, в том числе и финансовых проблем, не смогли достичь таких впечатляющих успехов.

«Королева Елизавета» — головной корабль супердредноутов серии Queen Elizabeth.

Значение флотов

Флоты были должны выполнять ряд важных задач. Во-первых, защищать побережье стран, их порты, важные города (к примеру, основное предназначение русского Балтийского флота - защита Петербурга). Во-вторых, борьба с вражескими Военно-морскими силами, поддержка своих сухопутных сил с моря. В-третьих, охрана морских коммуникаций, стратегически важных пунктов, особенно это касалось Британии и Франции, они владели огромными колониальными империями. В-чётвертых, обеспечивать статус страны, мощный военно-морской флот показывал положение державы в мировой неформальной табели о рангах.

Основой тогдашней морской стратегии и тактики был линейный бой. В теории два флота должны были выстроиться в линию и в артиллерийской дуэли выяснить, кто победитель. Поэтому, основой флота были эскадренные броненосцы и броненосные крейсера, а затем дредноуты (с 1912-1913 годов и сверхдредноуты) и линейные крейсера. Линейные крейсера имели более слабое бронирование, артиллерию, но были быстрее и обладали большим радиусом действия. Эскадренные броненосцы (линейные корабли додредноутного типа), броненосные крейсера не списали, но они были выведены на второй план, перестав быть главной ударной силой. Легкие крейсера были должны осуществлять рейды на морские коммуникации противника. Эсминцы и миноносцы предназначались для торпедных ударов, уничтожения транспортов противника. Их боевая живучесть основывалась на скорости, маневренности и скрытности. В ВМС входили также корабли специального назначения: минные заградители (устанавливали морские мины), тральщики (проделывали в минных полях проходы), транспорты для гидросамолётов (гидрокрейсера) и т. д. Постоянно росла роль подводного флота.

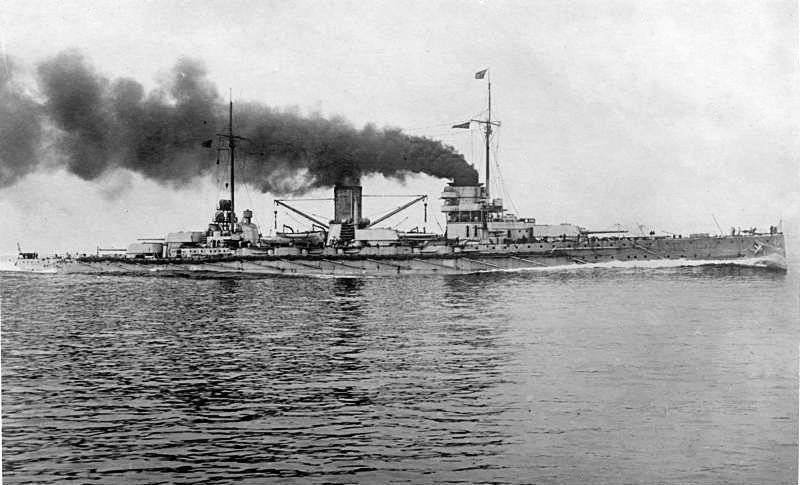

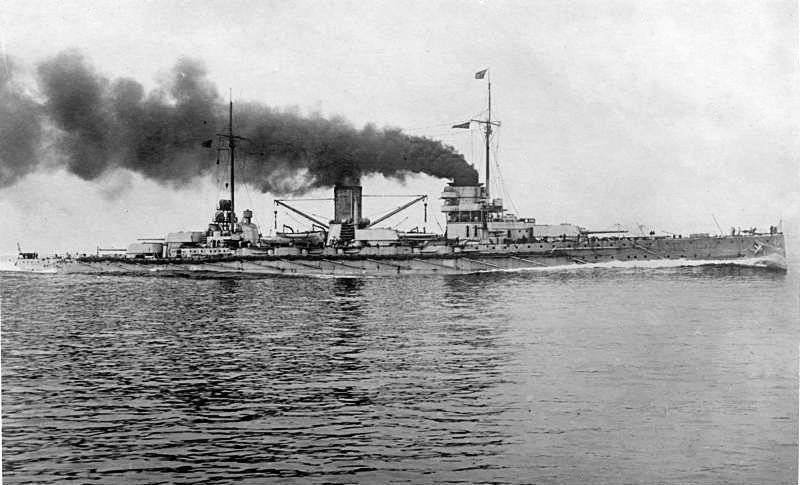

Линейный крейсер "Гебен"

Великобритания

Британцы в начале войны имели 20 дредноутов, 9 линейных крейсеров, 45 старых линкоров, 25 броненосных и 83 лёгких крейсеров, 289 эсминцев и миноносцев, 76 подлодок (большинство устаревшие, они не могли действовать в открытом море). Надо сказать, что, несмотря на всю мощь британского флота, его руководство отличалось большим консерватизмом. Новинки с трудом находили себе дорогу (особенно, не касающиеся линейного флота). Ещё вице-адмирал Филипп Коломб, военно-морской теоретик и историк, автор книги «Морская война, ее основные принципы и опыт» (1891 год), говорил: «Нет ничего, что показало бы, что давно установленные историей морских войн законы каким-либо образом изменились». Адмирал обосновывал теорию «владения морем» как основу имперской политики Британии. Считал, что единственным способом достижения победы в войне на море является создание полного превосходства в морских силах и уничтожение ВМС врага в одном генеральном сражении.

Когда адмирал Перси Скотт высказал мысль, что «эра дредноутов и сверхдредноутов кончилась безвозвратно» и посоветовал Адмиралтейству сосредоточить усилия в области развития авиации и подводного флота, его новаторские идеи подвергли резкой критике.

Общее руководство флотом осуществляло Адмиралтейство, во главе него был У. Черчилль и первый морской лорд (начальник главного морского штаба) принц Людвиг Баттенберг. Базировались британские корабли в гаванях Хумберга, Скарборо, Ферт-оф-Форта и Скапа-Флоу. В 1904 году Адмиралтейство рассмотрело вопрос о перебазировании главных сил ВМС из района Ла-Манша на север, в Шотландию. Это решение выводило флот из-под угрозы блокады узкого пролива растущими германскими ВМС, и позволяло оперативно контролировать всё Северное море. Согласно английской морской доктрине, которую выработали незадолго до войны Баттенберг и Бриджман, базирование главных сил флота в Скапа-Флоу (гавань в Шотландии на Оркнейских островах), вне радиуса эффективного действия немецкого подводного флота, должно было привести к блокаде основных сил германского флота, что и произошло в ходе Первой мировой войны.

Когда началась война, британцы не спешили соваться к немецким берегам, опасаясь ударов подводных лодок и миноносных сил. Основные боевые действия развернулись на суше. Британцы ограничились прикрытием коммуникаций, защитой побережья и блокадой Германии с моря. Вступить в бой британский флот был готов, если немцы выведут в открытое море свой основной флот.

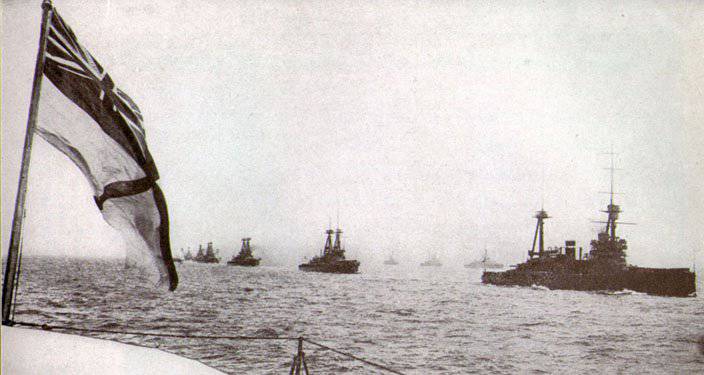

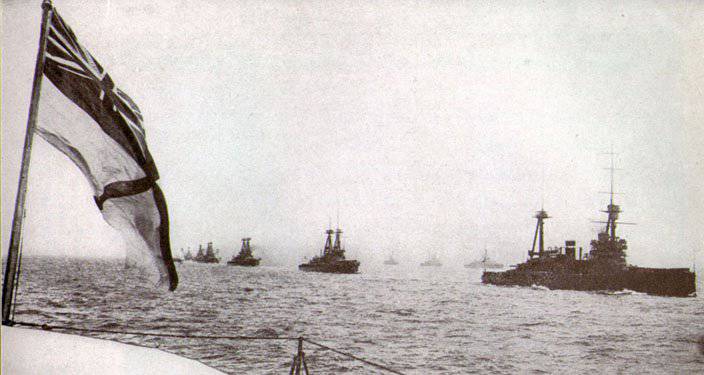

Британский "Большой флот".

Германия

Германские ВМС располагали 15 дредноутами, 4 линейными крейсерами, 22 старыми линкорами, 7 броненосными и 43 лёгкими крейсерами, 219 эсминцами и миноносцами, 28 подлодками. По ряду показателей, к примеру, в скорости хода, немецкие корабли были лучше британских. На технические новинки в Германии обращали намного больше внимания, чем в Англии. Берлин не успел завершить свою военно-морскую программу, она была должна завершиться в 1917 году. Хотя и германские военно-морские руководители были довольно консервативны, так, адмирал Тирпиц первоначально считал, что увлекаться строительством подводных лодок «легкомысленно». А господство на море определяется числом линейных кораблей. Только поняв, что война начнётся до завершения программы строительства линейного флота, он стал сторонником неограниченной подводной войны и форсированного развития подводного флота.

Германский «Флот открытого моря» (нем. Hochseeflotte), он базировался в Вильгельмсхафене, должен был уничтожить основные силы британского флота («Гранд флит» - «Большой флот») в открытом сражении. Кроме того, военно-морские базы были в Киле, о. Гельголанд, Данциге. Русские и французские ВМС в качестве достойных противников не воспринимали. Немецкий «Флот открытого моря» создавал постоянную угрозу Британии и вынуждал английский Гранд-Флит постоянно быть в районе Северного моря в полной боевой готовности в течение всей войны, несмотря на нехватку линейных кораблей на других театрах военных действий. По причине того, что немцы уступали в числе линейных кораблей, германские ВМС старались избегать открытых столкновений с Гранд-Флитом и предпочитали стратегию рейдов в Северное море, стараясь выманить часть британского флота, отрезать её от главных сил и уничтожить. Кроме того, немцы сконцентрировали своё внимание на ведении неограниченной подводной войны для ослабления британских ВМС и снятия морской блокады.

На боеспособности германских ВМС сказывался фактор отсутствия единовластия. Главным создателем флота был гросс-адмирал Альфред фон Тирпиц (1849 – 1930). Он был автором «теории риска», в ней утверждалось, что если германский флот сравнится с английским по силе, то британцы будут избегать конфликтов с Германской империей, т. к. в случае войны немецкие ВМС будут иметь шанс нанести Гранд-Флиту урон, достаточный для потери британским флотом господства на море. С началом войны роль гросс-адмирала упала. Тирпиц стал отвечать за постройку новых кораблей и снабжение флота. «Флотом открытого моря» руководил адмирал Фридрих фон Ингеноль (в 1913—1915 годы), затем Гуго фон Поль (с февраля 1915 года по январь 1916 года, до этого был начальником Генерального морского штаба), Рейнхард Шеер (1916-1918). Кроме того, флот был любимым детищем германского императора Вильгельма, если решения по армии он доверял делать генералитету, то ВМС управлял сам. Вильгельм не решился рискнуть флотом в открытом сражении и разрешил вести только «малую войну» - с помощью субмарин, миноносцев, минных постановок. Линейный флот должен был придерживаться оборонительной стратегии.

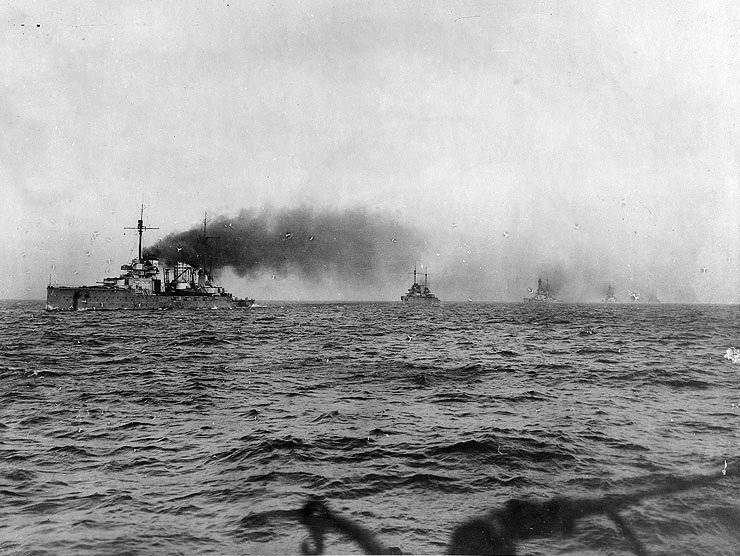

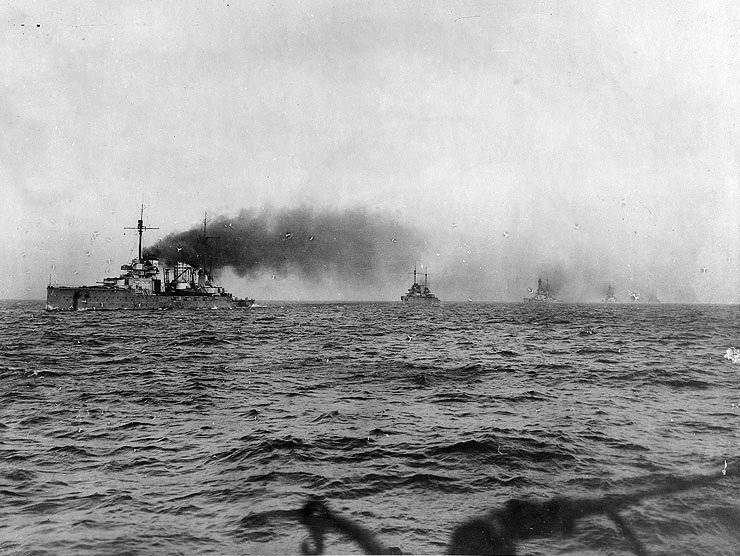

Германский "Флот открытого моря"

Франция. Австро-Венгрия

У французов было 3 дредноута, 20 линейных кораблей старого типа (броненосцев), 18 броненосных и 6 лёгких крейсеров, 98 миноносцев, 38 подлодок. В Париже решили сосредоточиться на «Средиземноморском фронте», благо британцы согласились защищать атлантическое побережье Франции. Таким образом, французы сберегали дорогие корабли, т. к. в Средиземном море большой угрозы не было – ВМС Османской империи были очень слабы и связаны русским Черноморским флотом, Италия сначала была нейтральной, а затем перешла на сторону Антанты, австро-венгерский флот выбрал пассивную стратегию. К тому же в Средиземном море была и довольно сильная британская эскадра.

Австро-Венгерская империя имела 3 дредноута (4-й вошёл в строй в 1915 году), 9 броненосцев, 2 броненосных и 10 лёгких крейсеров, 69 миноносцев и 9 субмарин. Вена также выбрала пассивную стратегию и «защищала Адриатику», почти всю войну австро-венгерский флот простоял в Триесте, Сплите, Пуле.

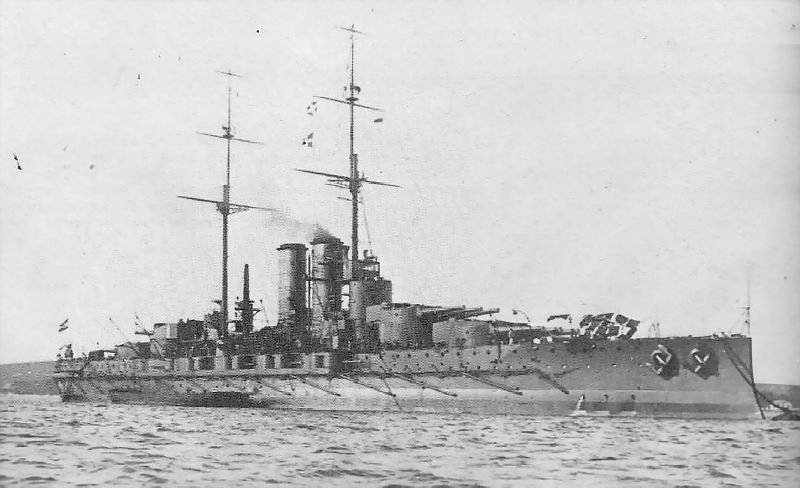

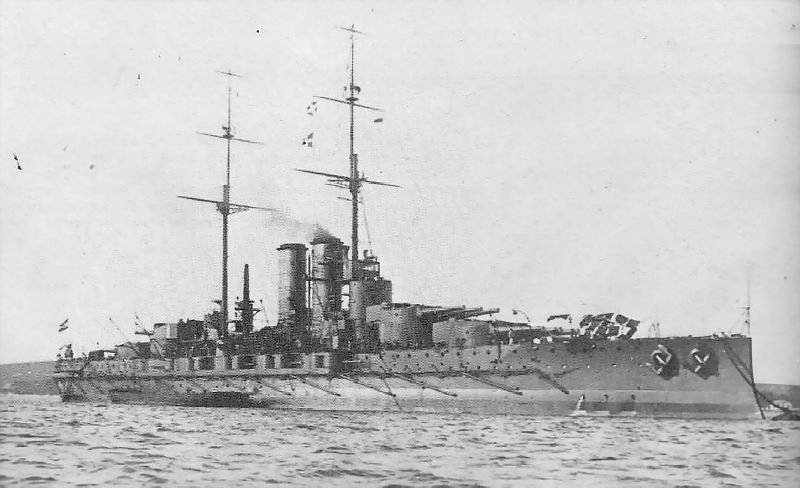

«Тегетгоф» в предвоенные годы. Австро-венгерский линейный корабль типа «Вирибус Унитис».

Россия

Российский флот при императоре Александре III уступал только ВМС Англии и Франции, но затем потерял эту позицию. Особенно большой удар ВМС России получили во время русско-японской войны: была потеряна почти вся Тихоокеанская эскадра и лучшие корабли Балтийского флота, посланные на Дальний Восток. Флот было необходимо восстанавливать. В период с 1905 по 1914 годы было разработано несколько военно-морских программ. Они предусматривали достройку 4 ранее заложенных эскадренных броненосцев, 4 броненосных крейсеров и постройку 8 новых линкоров, 4 линейных и 10 лёгких крейсеров, 67 эсминцев и 36 подводных лодок. Но к началу войны ни одну программу целиком не реализовали (свою роль в этом сыграла и Госдума, которая не поддерживала эти проекты).

К началу войны у России было 9 старых линкоров, 8 броненосных и 14 легких крейсеров, 115 эсминцев и миноносцев, 28 подлодок (значительная часть старых типов). Уже в ходе войны в строй вошли: на Балтике – 4 дредноута типа «Севастополь», все они были заложены в 1909 году – «Севастополь», «Полтава», «Петропавловск», «Гангут»; на Чёрном море – 3 дредноута типа «Императрица Мария» (заложены в 1911 году).

«Полтава» в годы Первой мировой войны.

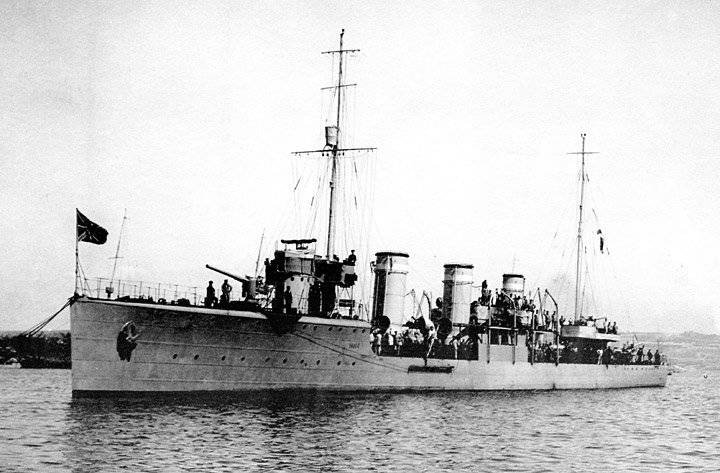

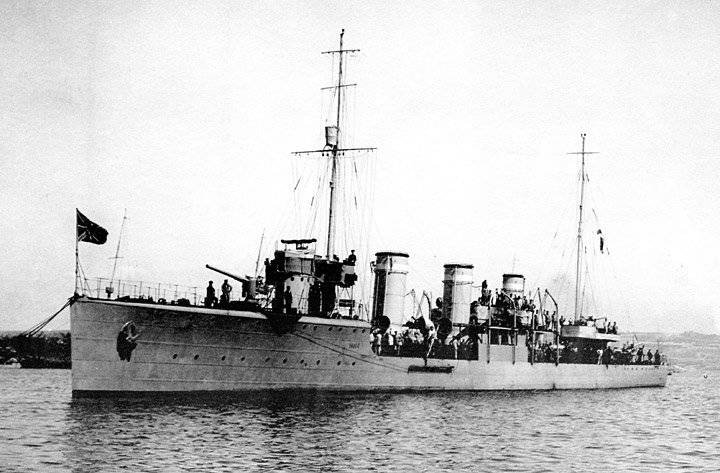

Российская империя не была отсталой державой в военно-морской области. По ряду направлений даже лидировала. В России были разработаны отличные эскадренные миноносцы типа «Новик». Корабль к началу Первой мировой войны являлся лучшим эсминцем в своём классе, и послужил мировым образцом при создании эскадренных миноносцев военного и послевоенного поколения. Технические условия для него создали в Морском Техническом комитете под руководством выдающихся русских учёных-кораблестроителей А. Н. Крылова, И. Г. Бубнова и Г. Ф. Шлезингера. Проект был разработан в 1908-1909 годах, судостроительным отделом Путиловского завода, который возглавляли инженеры Д. Д. Дубицкий (по механической части) и Б. О. Василевский (судостроительная часть). На русских верфях, в 1911—1916 годы, в 6-ти типовых проектах, всего заложили 53 корабля этого класса. Эсминцы сочетали качества миноносца и лёгкого крейсера – скорость хода, манёвренность и довольно сильное артиллерийское вооружение (4-е 102-мм пушки).

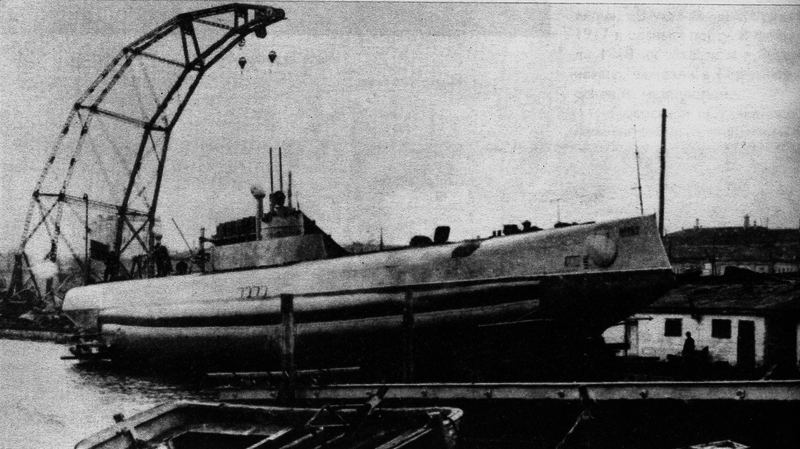

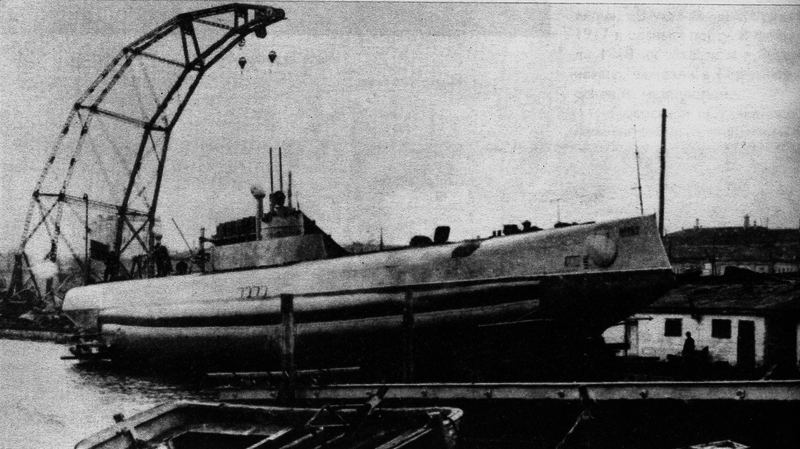

Русский инженер-железнодорожник Михаил Петрович Налётов первым воплотил идею подводной лодки с якорными минами. Уже в 1904 году, в ходе русско-японской войны, участвуя в героической обороне Порт-Артура, Налётов на свои средства построил субмарину водоизмещением в 25 тонн, способную нести четыре мины. Провёл первые испытания, но после капитуляции крепости аппарат был уничтожен. В 1909—1912 годах на Николаевской верфи была построена подводная лодка, получившая название «Краб». Она вошла в состав Черноморского флота. Во время Первой мировой войны «Краб» совершил несколько боевых выходов с минными постановками, дошёл даже до Босфора.

Первый в мире подводный минный заградитель — подводная лодка «Краб» (Россия, 1912 год).

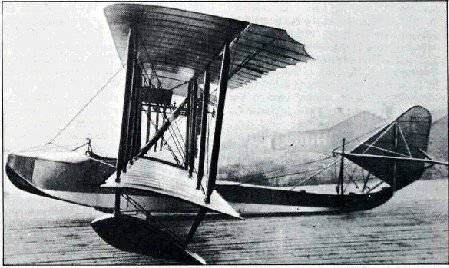

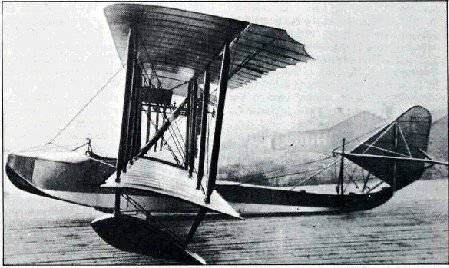

Уже в ходе войны Россия стала мировым лидером в области применения гидрокрейсеров (авианосцев), благо этому способствовал фактор доминирования в сфере создания и использования морской авиации. Русский авиаконструктор Дмитрий Павлович Григорович, он с 1912 года работал техническим директором завода Первого Российского общества воздухоплавания, в 1913 году сконструировал первый в мире гидросамолёт (М-1) и сразу стал совершенствовать самолёт. В 1914 году Григорович построил летающую лодку М-5. Это был двухместный биплан деревянной конструкции. Гидросамолёт поступил на вооружение русского флота в качестве разведчика и корректировщика артогня, и весной 1915 года самолёт совершил свой первый боевой вылет. В 1916 году был принят на вооружение новый самолёт Григоровича, более тяжёлый М-9 (морской бомбардировщик). Затем русский самородок сконструировал первый в мире гидросамолёт-истребитель М-11.

На русских дредноутах типа «Севастополь» впервые применили систему установки не двух-, а трехорудийных башен главного калибра. В Англии и Германии первоначально отнеслись к идее скептически, но американцы оценили идею и линейные корабли типа «Невада» строили с трёхорудийными башнями.

В 1912 году было заложено 4 линейных крейсера типа «Измаил». Они были предназначены для Балтийского флота. Это были бы самые мощные в мире по артиллерийскому вооружению линейные крейсера. К сожалению, они так и не были достроены. В 1913—1914 годах было заложено восемь лёгких крейсеров типа «Светлана», по четыре для Балтийского и Черноморского флотов. Их собирались ввести в строй в 1915-1916 годах, но не успели. Одними из лучших в мире считались русские подводные лодки типа «Барс» (их начали строить с 1912 года). Всего построили 24 «Барса»: 18 для Балтийского флота и 6 для Черноморского.

Надо отметить, что в западноевропейских флотах в предвоенные годы уделяли мало внимания подводному флоту. Это объясняется двумя основными причинами. Во-первых, предшествующие войны ещё не выявили их боевого значения, только в Первую мировую войну стало понятно их огромное значение. Во-вторых, доминирующая тогда военно-морская доктрина «открытого моря» отводила подводным силам одно из последних мест в борьбе за море. Господство в морях должны были завоевать линейные корабли, одержав победу в решающем сражении.

Русские инженеры и артиллеристы-моряки внесли большой вклад в развитие артиллерийского оружия. Перед началом войны на русских заводах было освоено производство улучшенных образцов морских орудий калибра 356, 305, 130 и 100 мм. Началось изготовление трёхорудийных башен. В 1914 году инженер Путиловского завода Ф. Ф. Лендер и артиллерист В. В. Тарновский стали первопроходцами в области создания специальной зенитной пушки калибром в 76 мм.

В Российской империи перед войной разработали три новых образца торпед (1908, 1910, 1912 годов). Они превосходили однотипные торпеды зарубежных флотов в скорости, дальности хода, хотя имели меньший общий вес и вес заряда. Перед войной были созданы многотрубные торпедные аппараты - первый такой аппарат построили на Путиловском заводе в 1913 году. Он обеспечивал залповую стрельбу веером, русские моряки освоили её до начала войны.

Россия была лидером в области минного дела. В Российской империи после войны с Японией были построены два специальных минных заградителя «Амур» и «Енисей», Началось также строительство специальных тральщиков типа «Запал». На Западе до начала войны не уделяли внимания необходимости создания специальных кораблей для постановки и траления морских мин. Это доказывает и тот факт, что в 1914 году британцы были вынуждены купить у России тысячу шаровых мин для защиты своих военно-морских баз. Американцы купили не только образцы всех русских мин, но и тралов, считая их лучшими в мире, и приглашали русских специалистов, чтобы обучить их минному делу. Купили американцы и гидросамолёты Ми-5, Ми-6. Перед началом войны в России разработали гальваноударные и ударно-механические мины образцов 1908 и 1912 годов. В 1913 году сконструировали плавающую мину (П-13). Она удерживалась в подводном состоянии на определённой глубине благодаря действию электрического прибора плавания. Мины прежних образцов держались на глубине за счёт буёв, что не давало большой устойчивости, особенно во время штормов. П-13 имела электроударный взрыватель, заряд в 100 кг тола и могла держаться на заданной глубине трое суток. Кроме того, русские специалисты создали первую в мире речную мину «Рыбка» («Р»).

В 1911 года на вооружение флота поступили подсекающие змейковые и катерные тралы. Их применение сокращало сроки тральных работ, т. к. подсечённые и всплывающие мины сразу уничтожались. Ранее затраленные мины надо было буксировать на мелководье и там уничтожать.

Русский флот был колыбелью радио. Радио стало средством связи и управления в бою. Кроме того, перед войной русские радиотехники сконструировали радиопеленгаторы, что позволяло применять прибор для разведки.

Учитывая тот факт, что новые линкоры на Балтике не вступили в строй, к тому же немцы имели полное превосходство в силах линейного флота, российское командование придерживалось оборонительной стратегии. Балтийский флот должен был защищать столицу империи. Основой морской обороны были минные заграждения – за годы войны в устье Финского залива выставили 39 тыс. мин. К тому же на берегу и островах были мощные батареи. Под их прикрытием крейсера, эсминцы и подводные лодки совершали рейды. Линейные корабли были должны встретить германский флот, если тот попробует прорваться через минные заграждения.

Черноморский флот к началу войны был хозяином Чёрного моря, т. к. у турецких ВМС было всего несколько относительно боеспособных кораблей - 2 старых эскадренных броненосца, 2 бронепалубных крейсера, 8 эсминцев. Попытки турок перед войной изменить ситуацию покупкой новейших кораблей за границей успеха не принесли. Русское командование планировало с началом войны полностью блокировать Босфор и турецкое побережье, поддерживать войска Кавказского фронта (при необходимости и Румынского) с моря. Рассматривался и вопрос проведения десантной операции в районе Босфора, для захвата Стамбула-Константинополя. Ситуацию несколько изменил приход новейшего линейного крейсера «Гебен» и легкого Бреслау». Крейсер «Гебен» был мощнее любого русского линейного корабля старого типа, но вместе эскадренные броненосцы Черноморского флота его бы уничтожили, поэтому при столкновении со всей эскадрой «Гебен» отступал, пользуясь своей высокой скоростью. В целом, особенно после ввода в строй дредноутов типа «Императрица Мария», Черноморский флот контролировал бассейн Чёрного моря – поддерживал войска Кавказского фронта, уничтожал турецкие транспорты, совершал нападения на вражеское побережье.

Эсминец типа «Новик» («Пылкий»).

Автор:Самсонов Александр

В 1897 году германские ВМС значительно уступали британскому флоту. У британцев было 57 броненосцев I, II, III, классов, у немцев 14 (соотношение 4:1), у британцев 15 броненосцев береговой обороны, у немцев 8, у британцев 18 броненосных крейсеров, у немцев 4 (соотношение 4,5:1), у британцев 125 крейсеров 1-3 классов, у немцев 32 (4:1), уступали немцы и по другим боевым единицам.

Гонка вооружений

Британцы хотели не только сохранить преимущество, но и нарастить его. В 1889 году парламент принял закон, по которому на развитие флота выделялось больше средств. В основе военно-морской политики Лондона лежал принцип, по которому ВМС Британии должен был превосходить два флота наиболее сильных морских держав.

Берлин первоначально не уделял большого внимания развитию флота и захвату колоний, канцлер Бисмарк не видел в этом большого смысла, считая, что основные усилия надо направлять на европейскую политику, развитие армии. Но при императоре Вильгельме II приоритеты были пересмотрены, Германия начинает борьбу за колонии и строительство мощного флота. В марте 1898 года рейхстаг принимает «Закон о флоте», который предусматривал резкое увеличение ВМС. В течение 6 лет (1898-1903 годов) планировали построить 11 эскадренных броненосцев, 5 броненосных крейсеров, 17 бронепалубных крейсеров и 63 миноносца. Кораблестроительные программы Германии в дальнейшем постоянно корректировались в сторону увеличения – 1900, 1906, 1908, 1912 годах. По закону 1912 года численность флота планировали довести до 41 линкора, 20 броненосных крейсеров, 40 лёгких крейсеров, 144 миноносцев, 72 подводных лодок. Особенно большое внимание уделяли линейным кораблям: в период с 1908 по 1912 годы в Германии ежегодно закладывали по 4 линкора (в предыдущие годы по два).

В Лондоне считали, что военно-морские усилия Германии создают большую угрозу стратегическим интересам Британии. Англия усилила гонку морских вооружений. Была поставлена задача иметь на 60% больше линкоров, чем у немцев. С 1905 года британцы начали строить линейные корабли нового типа – «дредноуты» (по названию первого корабля этого класса). Они отличались от эскадренных броненосцев тем, что имели более сильное вооружение, были лучше бронированы, с более мощной силовой установкой, большим водоизмещением и т. д.

Линкор «Дредноут».

Германия ответила строительством своих дредноутов. Уже в 1908 году у британцев было 8 дредноутов, а у немцев 7 (часть была в процессе достройки). Соотношение по «додредноутам» (эскадренным броненосцам) было в пользу Британии: 51 против 24 немецких. В 1909 году Лондон принял решение на каждый немецкий дредноут строить два своих.

Своё военно-морское могущество британцы пытались сохранить и дипломатическим путём. На Гаагской мирной конференции 1907 года они предложили ограничить масштабы строительства новых военных кораблей. Но немцы, посчитав, что этот шаг будут выгоден только Британии, отвергли это предложение. Гонка морских вооружений между Англией и Германией продолжалась до Первой мировой войны. К её началу Германия прочно заняла позиции второй военной морской державы, обогнав Россию и Францию.

Другие великие державы – Франция, Россия, Италия, Австро-Венгрия и т. д., также старались наращивать свои военно-морские вооружения, но в силу ряда причин, в том числе и финансовых проблем, не смогли достичь таких впечатляющих успехов.

«Королева Елизавета» — головной корабль супердредноутов серии Queen Elizabeth.

Значение флотов

Флоты были должны выполнять ряд важных задач. Во-первых, защищать побережье стран, их порты, важные города (к примеру, основное предназначение русского Балтийского флота - защита Петербурга). Во-вторых, борьба с вражескими Военно-морскими силами, поддержка своих сухопутных сил с моря. В-третьих, охрана морских коммуникаций, стратегически важных пунктов, особенно это касалось Британии и Франции, они владели огромными колониальными империями. В-чётвертых, обеспечивать статус страны, мощный военно-морской флот показывал положение державы в мировой неформальной табели о рангах.

Основой тогдашней морской стратегии и тактики был линейный бой. В теории два флота должны были выстроиться в линию и в артиллерийской дуэли выяснить, кто победитель. Поэтому, основой флота были эскадренные броненосцы и броненосные крейсера, а затем дредноуты (с 1912-1913 годов и сверхдредноуты) и линейные крейсера. Линейные крейсера имели более слабое бронирование, артиллерию, но были быстрее и обладали большим радиусом действия. Эскадренные броненосцы (линейные корабли додредноутного типа), броненосные крейсера не списали, но они были выведены на второй план, перестав быть главной ударной силой. Легкие крейсера были должны осуществлять рейды на морские коммуникации противника. Эсминцы и миноносцы предназначались для торпедных ударов, уничтожения транспортов противника. Их боевая живучесть основывалась на скорости, маневренности и скрытности. В ВМС входили также корабли специального назначения: минные заградители (устанавливали морские мины), тральщики (проделывали в минных полях проходы), транспорты для гидросамолётов (гидрокрейсера) и т. д. Постоянно росла роль подводного флота.

Линейный крейсер "Гебен"

Великобритания

Британцы в начале войны имели 20 дредноутов, 9 линейных крейсеров, 45 старых линкоров, 25 броненосных и 83 лёгких крейсеров, 289 эсминцев и миноносцев, 76 подлодок (большинство устаревшие, они не могли действовать в открытом море). Надо сказать, что, несмотря на всю мощь британского флота, его руководство отличалось большим консерватизмом. Новинки с трудом находили себе дорогу (особенно, не касающиеся линейного флота). Ещё вице-адмирал Филипп Коломб, военно-морской теоретик и историк, автор книги «Морская война, ее основные принципы и опыт» (1891 год), говорил: «Нет ничего, что показало бы, что давно установленные историей морских войн законы каким-либо образом изменились». Адмирал обосновывал теорию «владения морем» как основу имперской политики Британии. Считал, что единственным способом достижения победы в войне на море является создание полного превосходства в морских силах и уничтожение ВМС врага в одном генеральном сражении.

Когда адмирал Перси Скотт высказал мысль, что «эра дредноутов и сверхдредноутов кончилась безвозвратно» и посоветовал Адмиралтейству сосредоточить усилия в области развития авиации и подводного флота, его новаторские идеи подвергли резкой критике.

Общее руководство флотом осуществляло Адмиралтейство, во главе него был У. Черчилль и первый морской лорд (начальник главного морского штаба) принц Людвиг Баттенберг. Базировались британские корабли в гаванях Хумберга, Скарборо, Ферт-оф-Форта и Скапа-Флоу. В 1904 году Адмиралтейство рассмотрело вопрос о перебазировании главных сил ВМС из района Ла-Манша на север, в Шотландию. Это решение выводило флот из-под угрозы блокады узкого пролива растущими германскими ВМС, и позволяло оперативно контролировать всё Северное море. Согласно английской морской доктрине, которую выработали незадолго до войны Баттенберг и Бриджман, базирование главных сил флота в Скапа-Флоу (гавань в Шотландии на Оркнейских островах), вне радиуса эффективного действия немецкого подводного флота, должно было привести к блокаде основных сил германского флота, что и произошло в ходе Первой мировой войны.

Когда началась война, британцы не спешили соваться к немецким берегам, опасаясь ударов подводных лодок и миноносных сил. Основные боевые действия развернулись на суше. Британцы ограничились прикрытием коммуникаций, защитой побережья и блокадой Германии с моря. Вступить в бой британский флот был готов, если немцы выведут в открытое море свой основной флот.

Британский "Большой флот".

Германия

Германские ВМС располагали 15 дредноутами, 4 линейными крейсерами, 22 старыми линкорами, 7 броненосными и 43 лёгкими крейсерами, 219 эсминцами и миноносцами, 28 подлодками. По ряду показателей, к примеру, в скорости хода, немецкие корабли были лучше британских. На технические новинки в Германии обращали намного больше внимания, чем в Англии. Берлин не успел завершить свою военно-морскую программу, она была должна завершиться в 1917 году. Хотя и германские военно-морские руководители были довольно консервативны, так, адмирал Тирпиц первоначально считал, что увлекаться строительством подводных лодок «легкомысленно». А господство на море определяется числом линейных кораблей. Только поняв, что война начнётся до завершения программы строительства линейного флота, он стал сторонником неограниченной подводной войны и форсированного развития подводного флота.

Германский «Флот открытого моря» (нем. Hochseeflotte), он базировался в Вильгельмсхафене, должен был уничтожить основные силы британского флота («Гранд флит» - «Большой флот») в открытом сражении. Кроме того, военно-морские базы были в Киле, о. Гельголанд, Данциге. Русские и французские ВМС в качестве достойных противников не воспринимали. Немецкий «Флот открытого моря» создавал постоянную угрозу Британии и вынуждал английский Гранд-Флит постоянно быть в районе Северного моря в полной боевой готовности в течение всей войны, несмотря на нехватку линейных кораблей на других театрах военных действий. По причине того, что немцы уступали в числе линейных кораблей, германские ВМС старались избегать открытых столкновений с Гранд-Флитом и предпочитали стратегию рейдов в Северное море, стараясь выманить часть британского флота, отрезать её от главных сил и уничтожить. Кроме того, немцы сконцентрировали своё внимание на ведении неограниченной подводной войны для ослабления британских ВМС и снятия морской блокады.

На боеспособности германских ВМС сказывался фактор отсутствия единовластия. Главным создателем флота был гросс-адмирал Альфред фон Тирпиц (1849 – 1930). Он был автором «теории риска», в ней утверждалось, что если германский флот сравнится с английским по силе, то британцы будут избегать конфликтов с Германской империей, т. к. в случае войны немецкие ВМС будут иметь шанс нанести Гранд-Флиту урон, достаточный для потери британским флотом господства на море. С началом войны роль гросс-адмирала упала. Тирпиц стал отвечать за постройку новых кораблей и снабжение флота. «Флотом открытого моря» руководил адмирал Фридрих фон Ингеноль (в 1913—1915 годы), затем Гуго фон Поль (с февраля 1915 года по январь 1916 года, до этого был начальником Генерального морского штаба), Рейнхард Шеер (1916-1918). Кроме того, флот был любимым детищем германского императора Вильгельма, если решения по армии он доверял делать генералитету, то ВМС управлял сам. Вильгельм не решился рискнуть флотом в открытом сражении и разрешил вести только «малую войну» - с помощью субмарин, миноносцев, минных постановок. Линейный флот должен был придерживаться оборонительной стратегии.

Германский "Флот открытого моря"

Франция. Австро-Венгрия

У французов было 3 дредноута, 20 линейных кораблей старого типа (броненосцев), 18 броненосных и 6 лёгких крейсеров, 98 миноносцев, 38 подлодок. В Париже решили сосредоточиться на «Средиземноморском фронте», благо британцы согласились защищать атлантическое побережье Франции. Таким образом, французы сберегали дорогие корабли, т. к. в Средиземном море большой угрозы не было – ВМС Османской империи были очень слабы и связаны русским Черноморским флотом, Италия сначала была нейтральной, а затем перешла на сторону Антанты, австро-венгерский флот выбрал пассивную стратегию. К тому же в Средиземном море была и довольно сильная британская эскадра.

Австро-Венгерская империя имела 3 дредноута (4-й вошёл в строй в 1915 году), 9 броненосцев, 2 броненосных и 10 лёгких крейсеров, 69 миноносцев и 9 субмарин. Вена также выбрала пассивную стратегию и «защищала Адриатику», почти всю войну австро-венгерский флот простоял в Триесте, Сплите, Пуле.

«Тегетгоф» в предвоенные годы. Австро-венгерский линейный корабль типа «Вирибус Унитис».

Россия

Российский флот при императоре Александре III уступал только ВМС Англии и Франции, но затем потерял эту позицию. Особенно большой удар ВМС России получили во время русско-японской войны: была потеряна почти вся Тихоокеанская эскадра и лучшие корабли Балтийского флота, посланные на Дальний Восток. Флот было необходимо восстанавливать. В период с 1905 по 1914 годы было разработано несколько военно-морских программ. Они предусматривали достройку 4 ранее заложенных эскадренных броненосцев, 4 броненосных крейсеров и постройку 8 новых линкоров, 4 линейных и 10 лёгких крейсеров, 67 эсминцев и 36 подводных лодок. Но к началу войны ни одну программу целиком не реализовали (свою роль в этом сыграла и Госдума, которая не поддерживала эти проекты).

К началу войны у России было 9 старых линкоров, 8 броненосных и 14 легких крейсеров, 115 эсминцев и миноносцев, 28 подлодок (значительная часть старых типов). Уже в ходе войны в строй вошли: на Балтике – 4 дредноута типа «Севастополь», все они были заложены в 1909 году – «Севастополь», «Полтава», «Петропавловск», «Гангут»; на Чёрном море – 3 дредноута типа «Императрица Мария» (заложены в 1911 году).

«Полтава» в годы Первой мировой войны.

Российская империя не была отсталой державой в военно-морской области. По ряду направлений даже лидировала. В России были разработаны отличные эскадренные миноносцы типа «Новик». Корабль к началу Первой мировой войны являлся лучшим эсминцем в своём классе, и послужил мировым образцом при создании эскадренных миноносцев военного и послевоенного поколения. Технические условия для него создали в Морском Техническом комитете под руководством выдающихся русских учёных-кораблестроителей А. Н. Крылова, И. Г. Бубнова и Г. Ф. Шлезингера. Проект был разработан в 1908-1909 годах, судостроительным отделом Путиловского завода, который возглавляли инженеры Д. Д. Дубицкий (по механической части) и Б. О. Василевский (судостроительная часть). На русских верфях, в 1911—1916 годы, в 6-ти типовых проектах, всего заложили 53 корабля этого класса. Эсминцы сочетали качества миноносца и лёгкого крейсера – скорость хода, манёвренность и довольно сильное артиллерийское вооружение (4-е 102-мм пушки).

Русский инженер-железнодорожник Михаил Петрович Налётов первым воплотил идею подводной лодки с якорными минами. Уже в 1904 году, в ходе русско-японской войны, участвуя в героической обороне Порт-Артура, Налётов на свои средства построил субмарину водоизмещением в 25 тонн, способную нести четыре мины. Провёл первые испытания, но после капитуляции крепости аппарат был уничтожен. В 1909—1912 годах на Николаевской верфи была построена подводная лодка, получившая название «Краб». Она вошла в состав Черноморского флота. Во время Первой мировой войны «Краб» совершил несколько боевых выходов с минными постановками, дошёл даже до Босфора.

Первый в мире подводный минный заградитель — подводная лодка «Краб» (Россия, 1912 год).

Уже в ходе войны Россия стала мировым лидером в области применения гидрокрейсеров (авианосцев), благо этому способствовал фактор доминирования в сфере создания и использования морской авиации. Русский авиаконструктор Дмитрий Павлович Григорович, он с 1912 года работал техническим директором завода Первого Российского общества воздухоплавания, в 1913 году сконструировал первый в мире гидросамолёт (М-1) и сразу стал совершенствовать самолёт. В 1914 году Григорович построил летающую лодку М-5. Это был двухместный биплан деревянной конструкции. Гидросамолёт поступил на вооружение русского флота в качестве разведчика и корректировщика артогня, и весной 1915 года самолёт совершил свой первый боевой вылет. В 1916 году был принят на вооружение новый самолёт Григоровича, более тяжёлый М-9 (морской бомбардировщик). Затем русский самородок сконструировал первый в мире гидросамолёт-истребитель М-11.

На русских дредноутах типа «Севастополь» впервые применили систему установки не двух-, а трехорудийных башен главного калибра. В Англии и Германии первоначально отнеслись к идее скептически, но американцы оценили идею и линейные корабли типа «Невада» строили с трёхорудийными башнями.

В 1912 году было заложено 4 линейных крейсера типа «Измаил». Они были предназначены для Балтийского флота. Это были бы самые мощные в мире по артиллерийскому вооружению линейные крейсера. К сожалению, они так и не были достроены. В 1913—1914 годах было заложено восемь лёгких крейсеров типа «Светлана», по четыре для Балтийского и Черноморского флотов. Их собирались ввести в строй в 1915-1916 годах, но не успели. Одними из лучших в мире считались русские подводные лодки типа «Барс» (их начали строить с 1912 года). Всего построили 24 «Барса»: 18 для Балтийского флота и 6 для Черноморского.

Надо отметить, что в западноевропейских флотах в предвоенные годы уделяли мало внимания подводному флоту. Это объясняется двумя основными причинами. Во-первых, предшествующие войны ещё не выявили их боевого значения, только в Первую мировую войну стало понятно их огромное значение. Во-вторых, доминирующая тогда военно-морская доктрина «открытого моря» отводила подводным силам одно из последних мест в борьбе за море. Господство в морях должны были завоевать линейные корабли, одержав победу в решающем сражении.

Русские инженеры и артиллеристы-моряки внесли большой вклад в развитие артиллерийского оружия. Перед началом войны на русских заводах было освоено производство улучшенных образцов морских орудий калибра 356, 305, 130 и 100 мм. Началось изготовление трёхорудийных башен. В 1914 году инженер Путиловского завода Ф. Ф. Лендер и артиллерист В. В. Тарновский стали первопроходцами в области создания специальной зенитной пушки калибром в 76 мм.

В Российской империи перед войной разработали три новых образца торпед (1908, 1910, 1912 годов). Они превосходили однотипные торпеды зарубежных флотов в скорости, дальности хода, хотя имели меньший общий вес и вес заряда. Перед войной были созданы многотрубные торпедные аппараты - первый такой аппарат построили на Путиловском заводе в 1913 году. Он обеспечивал залповую стрельбу веером, русские моряки освоили её до начала войны.

Россия была лидером в области минного дела. В Российской империи после войны с Японией были построены два специальных минных заградителя «Амур» и «Енисей», Началось также строительство специальных тральщиков типа «Запал». На Западе до начала войны не уделяли внимания необходимости создания специальных кораблей для постановки и траления морских мин. Это доказывает и тот факт, что в 1914 году британцы были вынуждены купить у России тысячу шаровых мин для защиты своих военно-морских баз. Американцы купили не только образцы всех русских мин, но и тралов, считая их лучшими в мире, и приглашали русских специалистов, чтобы обучить их минному делу. Купили американцы и гидросамолёты Ми-5, Ми-6. Перед началом войны в России разработали гальваноударные и ударно-механические мины образцов 1908 и 1912 годов. В 1913 году сконструировали плавающую мину (П-13). Она удерживалась в подводном состоянии на определённой глубине благодаря действию электрического прибора плавания. Мины прежних образцов держались на глубине за счёт буёв, что не давало большой устойчивости, особенно во время штормов. П-13 имела электроударный взрыватель, заряд в 100 кг тола и могла держаться на заданной глубине трое суток. Кроме того, русские специалисты создали первую в мире речную мину «Рыбка» («Р»).

В 1911 года на вооружение флота поступили подсекающие змейковые и катерные тралы. Их применение сокращало сроки тральных работ, т. к. подсечённые и всплывающие мины сразу уничтожались. Ранее затраленные мины надо было буксировать на мелководье и там уничтожать.

Русский флот был колыбелью радио. Радио стало средством связи и управления в бою. Кроме того, перед войной русские радиотехники сконструировали радиопеленгаторы, что позволяло применять прибор для разведки.

Учитывая тот факт, что новые линкоры на Балтике не вступили в строй, к тому же немцы имели полное превосходство в силах линейного флота, российское командование придерживалось оборонительной стратегии. Балтийский флот должен был защищать столицу империи. Основой морской обороны были минные заграждения – за годы войны в устье Финского залива выставили 39 тыс. мин. К тому же на берегу и островах были мощные батареи. Под их прикрытием крейсера, эсминцы и подводные лодки совершали рейды. Линейные корабли были должны встретить германский флот, если тот попробует прорваться через минные заграждения.

Черноморский флот к началу войны был хозяином Чёрного моря, т. к. у турецких ВМС было всего несколько относительно боеспособных кораблей - 2 старых эскадренных броненосца, 2 бронепалубных крейсера, 8 эсминцев. Попытки турок перед войной изменить ситуацию покупкой новейших кораблей за границей успеха не принесли. Русское командование планировало с началом войны полностью блокировать Босфор и турецкое побережье, поддерживать войска Кавказского фронта (при необходимости и Румынского) с моря. Рассматривался и вопрос проведения десантной операции в районе Босфора, для захвата Стамбула-Константинополя. Ситуацию несколько изменил приход новейшего линейного крейсера «Гебен» и легкого Бреслау». Крейсер «Гебен» был мощнее любого русского линейного корабля старого типа, но вместе эскадренные броненосцы Черноморского флота его бы уничтожили, поэтому при столкновении со всей эскадрой «Гебен» отступал, пользуясь своей высокой скоростью. В целом, особенно после ввода в строй дредноутов типа «Императрица Мария», Черноморский флот контролировал бассейн Чёрного моря – поддерживал войска Кавказского фронта, уничтожал турецкие транспорты, совершал нападения на вражеское побережье.

Эсминец типа «Новик» («Пылкий»).

Автор:Самсонов Александр

Взято: Тут

298