zmlp

Сергей Горшков и его Великий флот ( 9 фото )

Адмирал С.Г. Горшков и РПКСН пр. 941. Источник.

И это стало той самой страховкой, благодаря которой мы сначала дотянули до паритета.

К концу шестидесятых ПЛО США сделала рывок в своём развитии, появилась система SOSUS, отслеживание наших шумных подлодок упростилось, но у ВМФ уже появился проект 667А с ракетами дальностью 2400 км, способный атаковать США из середины Атлантики. Эти лодки американцы тоже отслеживали. Но тут вставал фактор количества – старые лодки продолжали ходить на службы тоже.

Районы патрулирования проекта 667А. Источник схемы: www.nukestrat.com

Теперь начинал работать принцип «всех не перетопите».

У РВСН теперь было достаточно ракет. Но надо было обеспечить ещё и гарантированный ответный удар, если бы большую часть ракет РВСН противнику удалось бы уничтожить на земле. И это делал флот – в полном соответствии с теми идеями, которые были обнародованы позже С.Г. Горшковым в его знаменитой книге.

Вскоре холодная война приобрела тот вид, в котором мы её помним. То самое напряжённое противостояние под водой, воспетое тем же Томом Клэнси, пусть и в гротескной «клюквенной» манере и с сильным искажением реальных фактов, но с очень точной передачей духа эпохи, того напряжения, которым тогда всё сопровождалось.

Вот поэтому-то и можно поставить вопрос – так ли это плохо, что Горшков был, по сути, политиком в форме?

Не получилось бы так, что мы наделали бы больше танков, окажись на его посту другой человек, более прямой и принципиальный? Или настроили бы «прибрежных оборонительных сил»?

И что было бы со страной, если бы в горячие годы между Карибским кризисом и первой сотней МБР на боевом дежурстве (тогда, кстати, США уже воевали с «коммунизмом» в Индокитае и зуб на нас имели просто огромный), «мирное небо» над головами советских трудящихся не страховали бы подлодки ВМФ с баллистическими ракетами на борту?

Наша доктрина ядерного сдерживания не изменилась со времён С. Г. Горшкова.

РПКСН по-прежнему должны обеспечить гарантию ответного удара в самом плохом для страны варианте. То, как это делается сегодня – отдельный вопрос. И ответ на него очень грустный. Но факт в том, что мы не придумали ничего нового с тех пор.

Но к ядерному сдерживанию всё не сводится.

15 декабря 1971 года в самый разгар Индо-пакистанской войны в Бенгальский залив вошло соединение ВМС США Task Force 74, в составе атомного авианосца «Энтерпрайз» и десяти других кораблей. Формально США заявили своей целью помощь Пакистану в эвакуации своих войск с территории нынешнего Бангладеша. На практике соединение должно было оказать давление на Индию вплоть до прямого вступления в военные действия.

Индийцы кое-что подозревали. Но что они тогда могли сделать против такой силы?

Сегодня известно, что ВВС Индии отобрали к тому моменту отряд из сорока опытных пилотов, которые должны были нанести авиаудар по авианосцу «Энтерпрайз», если американцы вступят в боевые действия. Пилотам изначально объясняли, что шансов вернуться из этого вылета у них не будет, но об их семьях позаботятся как следует – для тогдашней Индии это не было нормой во всех случаях.

Но ничего такого не понадобилось – ВМФ СССР к тому времени имел несколько кораблей в Индийском океане и одну дизельную подлодку. Кроме того, соединение в составе ракетного крейсера пр.1134 «Владивосток», БПК пр.61 «Строгий» и двух субмарин (одной с крылатыми ракетами пр.675 «К-31», а второй торпедной пр.641 «Б-112») вышло из Владивостока на помощь Индии.

До сих пор неясно, какие ещё силы имел ВМФ в Индийском океане в тот момент. Индийские, а с ними и американские источники указывают, что авианосную группу ВМС США держала на прицеле ПЛАРК пр. 675, имевшая противокорабельные крылатые ракеты с ядерной боевой частью на борту. И якобы это сорвало все американские планы. Наши источники этого не подтверждают. Но известно личное высказывание С.Г. Горшкова о том, что всё-таки это так и было.

Так или иначе, а действия ВМФ тогда имели стратегический эффект, который продолжает сказываться до сих пор в отношениях между Россией и Индией.

Вот что написал коммодор (звание выше нашего капитана 1-го ранга, но ниже контр-адмирала, в ВМФ РФ нет аналога этому званию) ВМС Индии в отставке Ранджит Раи о том значении, которое сыграл созданный Горшковым ВМФ и он лично в становлении ВМС Индии (ссылка, англ.):

«Старожилы индийского флота до сих пор признают его архитектором, заложившим основы сегодняшнего мощного индийского флота».

В другой индийской статье бывший офицер разведки Шишир Упадхияйя напрямую называет С.Г. Горшкова «Отцом индийского флота». (ссылка, англ.)

Мало кто помнит сегодня, но в той знаменитой атаке ракетных катеров на порт Карачи индийские командиры вели радиообмен на русском языке, чтобы пакистанцы, которые могли перехватывать их радиообмен, не поняли, что они делают.

А история про подлодку с крылатыми ракетами, отогнавшую от Индии американскую авианосную группу теперь навсегда останется в индийской истории вне связи с тем, как оно там было на самом деле.

И это тоже Горшков. И те отношения с Индией, которые у нашей страны есть до сих пор, во многом обеспечила не только советская дипломатия (хотя отрицать роль МИДа и дипломатов было бы глубоко неправильно), но и советские военно-морские возможности, которые были созданы в значительной степени согласно идеям адмирала Горшкова.

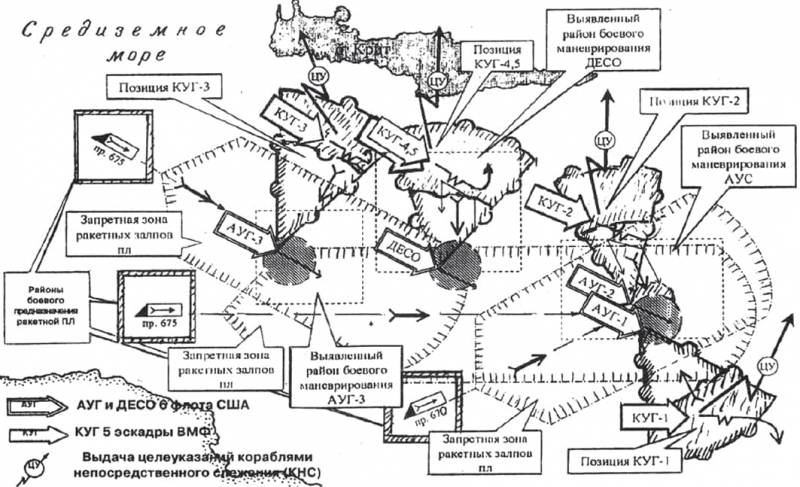

Но «звездным часом» ВМФ стал другой кризис – в Средиземном море в 1973 году, вызванный началом очередной, четвёртой по счёту арабо-израильской войны.

Тогда для недопущения открытого вмешательства США в конфликт на стороне Израиля и срыва американцами задач по снабжению арабских армий рассматривалась и необходимость переброски советских войск в Египет, которая к концу войны была более чем реальной и к которой СССР интенсивно готовился. Предполагалось, что советские корабельные ударные группы и подводные лодки с противокорабельными крылатыми ракетами возьмут американские силы под прицел. В том самом неповторимом стиле. И, обеспечив непрерывное слежение оружием, сделают для противника невозможными активные военные действия.

Формат статьи не позволяет пересказать ход тех событий даже кратко. Тем более, что они описаны в прессе достаточно подробно. Всем интересующимся предлагается ознакомиться с очерком «Война «Судного дня» 1973 г. Противостояние флотов СССР и США на море» на сайте А. Розина и с другим описанием этих же событий «Пятая эскадра ВМФ СССР против 6-го флота США. Средиземноморский кризис 1973 года» из журнала «Наука и техника».

Мелкие противоречия в текстах обусловлены недостатком открытых документов, но общий ход событий, тот накал обстановки, который имел место в те годы, оба очерка передают очень хорошо.

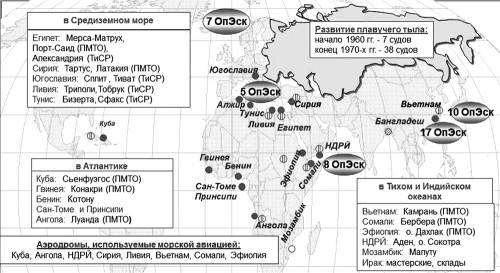

Ниже восстановленная по открытым источникам схема развёртывания советских сил в регионе в те дни.

Как видно, корабельные ударные группы держатся на определенном расстоянии от сил ВМС США, не входя в те зоны, над которыми пойдут крылатые ракеты с подводных лодок. Эффект той операции был просто убийственный. США впервые поняли, что войну на море они могут и не выиграть. И это вызвало у них ужас.

А ведь советские силы не имели численного превосходства.

Но они имели превосходство в залпе.

И могли произвести этот залп первыми.

О ценности этого подробнее в статье «Реальность ракетных залпов: немного о военном превосходстве».

Не будет ошибочным сделать следующее утверждение: именно в середине семидесятых годов ВМФ СССР достиг пика своего развития.

Именно так. Ещё до атомных крейсеров и до ПЛАРК проекта 949А, до подлодок 971-го проекта и до массового поступления в морскую авиацию Ту-22М3.

Именно 1973–1980 – это годы, когда ВМФ обеспечил максимальную отдачу от вложений в себя. Непосредственно в этот период с его помощью СССР вёл реально активную и эффективную внешнюю политику.

Можно вспомнить и развёртывание флота в Южно-Китайском море во время войны между Китаем и Вьетнамом в 1979 году. И операцию по оказанию давления на Таиланд (см. статью «Авианесущие крейсера и Як-38: ретроспективный анализ и уроки»).

Почему это было именно так?

Потому, что у ВМФ была доктрина боевого применения, позволявшая влиять на обстановку, не скатываясь к открытым военным действиям. В том числе влиять на более сильного соперника. Фактически, пока Горшков писал о том, что у ВМФ и других видов ВС есть только общая стратегия, реально же он претворял в жизнь морскую стратегию совершенно отдельную, мало связанную с тем, что делали в этот момент сухопутные войска или ВВС.

Свою стратегию.

И она обеспечивала стране внешнеполитические преимущества, безопасность. А флот, развивавшийся в её рамках, становился всё более и более значимым фактором мировой политики.

Можно пойти ещё дальше и сказать, что сверхдержавой СССР сделала не столько экономическая мощь (она есть и у Германии) и не десятки тысяч танков и миллионы солдат (они были и у Китая в ранние 60-е, но сверхдержавой он не был в полном смысле этого определения). Сверхдержавой СССР совместно сделали востребованная на тот момент идеология, ракетно-ядерный арсенал, космонавтика и военно-морской флот с глобальной досягаемостью. Причём роль флота была никак не меньше, чем у прочих факторов.

И это тоже наследие Горшкова, о котором сегодня мало кто в нашей стране задумывается.

Но всё на свете когда-то заканчивается.

Закат и падение Великого флота

Создаваемый в условиях массы политических, идеологических и промышленных ограничений флот имел массу структурных слабостей и уязвимостей.

Так, в условиях СССР по массе причин нельзя было добиться технологического паритета с США в тех сферах, в которые США серьёзно инвестировали, причём было невозможноя ценой любых вложений.

Потому, что помимо денег и ресурсов, нужен был сравнимый интеллектуальный и организационный уровень. Который страна, имевшая в 1917 году много меньше половины грамотного населения, обеспечить просто не могла. Неоткуда в СССР было взяться школе управления, интеллектуалам, способных указать на верные или ошибочные пути развития, политикам, способных подчинить своё видение вопроса экспертным оценкам. На системной основе, а не иногда.

На эту проблему сверху ложилась бедность и невозможность выделить на развитие сравнимые с США ресурсы. А также изначальное техническое отставание от Запада, которое никуда не делось.

А для реализации задач того же ядерного сдерживания нужно было именно много ракетных подлодок. Корабли тоже нужны были быстро.

В итоге начинали возникать дисбалансы. Строим подлодки, но догнать США по скрытности не можем, значит, надо иметь много подлодок, чтобы они за всеми просто не угнались. Вкладываемся в кораблестроение, строим с напрягом для экономики, а на ремонтные мощности уже не хватает. В результате лодки и корабли не отхаживают свой ресурс, но их по-прежнему нужно много, а значит, их надо строить и дальше. И они по-прежнему будут оставаться без ремонтов.

К этому добавилось влияние промышленности, которая хотела бюджетов.

Волюнтаризм политиков и идеологические штампы типа «авианосцы – орудие агрессии» и тому подобные клише не давали построить по-настоящему сбалансированный флот.

Тот же волюнтаризм оставил советские корабли без артиллерии. Случись, например, линкору в американской боевой группе пережить обмен ракетными ударами, и советским кораблям пришлось бы воевать с ним в лучшем случае 76-мм пушками (кроме сталинских проектов – 68К, 68бис, и довоенных крейсеров), на бегство не хватило бы скорости. Это, кстати, было личной заслугой Хрущёва.

Добавляла сложностей и сама организация советской системы заказов вооружений.

В США, например, флот заказывает себе авиацию самостоятельно, отталкиваясь от своих специфических флотских требований. Также самостоятельно определяет свою техническую политику морская пехота. ВВС закупают те самолёты, которые нужны им. ВМС – те, которые нужны им. Морская пехота не покупает БМП «Брэдли», как армия, а покупает амфибийные транспортёры специальной конструкции, и т.д.

В СССР это было невозможно. Уж коль скоро новый бомбардировщик создавался, то в лучшем случае некоторые требования ВМФ могли бы быть учтены в нём при разработке. Морская пехота получала ту же бронетехнику, что и сухопутные войска, и т.п.

В той же Морской ракетоносной авиации сначала получилось, что вслед за ВВС она начала получать самолёты семейства Ту-22М. Потом, что МРА осталась без дозаправки в воздухе, так как Ту-22М заправлялись по системе «шланг-конус», а не с помощью крыльевой дозаправки, что при сниженном в сравнении с Ту-16 боевым радиусом неожиданно зарезало её ударные возможности. Поставить же вопрос о специальном морском ударном самолёте в те годы было просто нельзя. Организационная специфика была такова, что этот вопрос даже не мог бы родиться.

Оставить в производстве Ту-16 с обновлённым БРЭО и специальным морским оружием было невозможно тоже. Заказ таких самолётов курировался ВВС. А у них были свои требования.

Отказ от продолжения эволюции Ту-16 для ВМФ был, видимо, ошибкой.

Сама ракетоносная авиация, с одной стороны, оказалась беспримерно удачным инструментом – она позволила нарастить ракетный залп в разы тогда, когда СССР ещё не мог позволить себе строить многочисленные ракетные корабли. И нарастить быстро. Она сразу же дала возможность быстрого межтеатрового манёвра, которой иные морские силы не обладали. Но к 80-м выяснилось, что это очень дорогой инструмент.

Копились и ошибки, иногда очень дорогие.

Та же ПЛА проекта 705, о чём хорошо написал М. Климов в статье «Золотая рыбка проекта 705: ошибка или прорыв в XXI век».

Ставка на «пистолет у виска империализма» требовала не только выигрывать борьбу за первый залп, она нуждалась в том, чтобы этот залп был достаточно мощным, и никакая ПВО не могла его отбить. Это ставило вопрос о количестве ракет в ударе, а, следовательно, и их количестве на носителях. А так как ракеты были огромные, то теоретически могла сложиться ситуация, когда их просто не хватит.

Таких примеров реально было немало. И все они создавали уязвимости, которые нечем было компенсировать.

Но до поры до времени удачная стратегия Горшкова это покрывала.

В конце семидесятых, однако, наметился перелом. И по обе стороны океана.

Американцы, серьёзно напуганные 1973 годом, приняли твёрдое решение взять реванш. И этому реваншу нация посвятила львиную долю своих усилий. Американцы били по двум направлениям.

Первым было создание подавляющего технического (и затем базирующегося на нём качественного) превосходства своих ВМС. Именно в рамках этой работы появились подлодки типа «Лос-Анджелес», ракетные крейсера «Тикондерога», система ПВО/ПРО AEGIS, перехватчики F-14, установки вертикального пуска ракет Mk.41, ПКР «Гарпун», эсминцы «Спрюэнс». Оттуда растут корни американских систем связи и автоматизированного управления силами и средствами на ТВД. Оттуда же – и сверхэффективная противолодочная оборона.

AEGIS стала отдельной проблемой. Теперь ВМФ требовалось куда больше ракет, чтобы пробить создаваемую кораблями с этой БИУС оборону. А тогда это означало больше носителей. Не зря на первом корабле с этой системой – ракетном крейсере «Тикондерога» вывешивали плакат

«Приготовься, адмирал Горшков: «Эгида» в море»

(Stand by adm. Gorshkov: Aegis at sea).

Это реально была проблема.

Американцы на рубеже 70-х – 80-х годов всерьёз полагали, что для защиты их западного капиталистического образа жизни им придётся именно воевать с коммунистами-безбожниками. И воевать всерьёз. Они готовились именно к наступательной войне, к последней войне. И готовились по-настоящему серьёзно.

Но обретение качественного превосходства было только одной стороной медали.

Второй её стороной было наращивание численности сил.

Как сделать, чтобы на хвосте каждой боевой группы не висела советская ударная группа?

Да просто – надо сделать так, чтобы русским не хватило кораблей.

И они пошли и на это тоже.

Первой ласточкой стал самый массовый послевоенный боевой корабль – фрегат типа «Оливер Хазард Перри», предназначенный дать необходимую для «запинывания» русских массу. Позже (уже при Рейгане) в строй вернулись линкоры. Стоял вопрос о возвращении в строй авианосца «Орискани».

Подробнее о «Перри» – «Фрегат «Перри» как урок для России: спроектированный машиной, массовый и дешёвый».

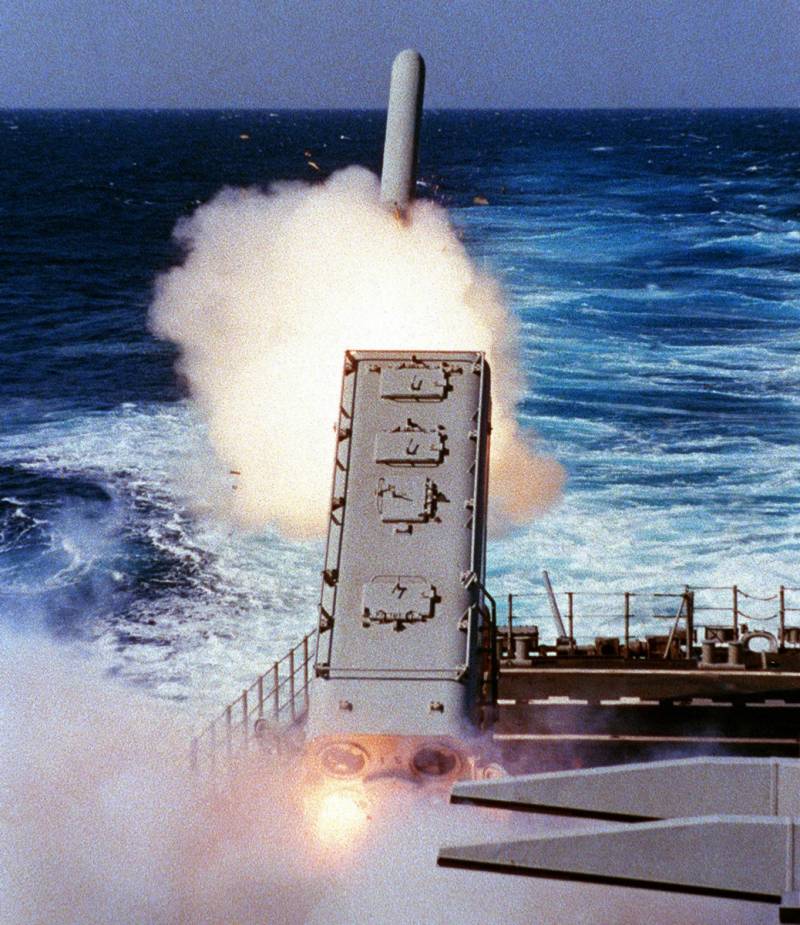

Самое главное – появились «Томагавки».

ПВО СССР получила шансы перехватывать такие ракеты только с массовым появлением перехватчиков МиГ-31 и ЗРК С-300. До этого же перехватывать их было просто нечем. Надо было уничтожать носители, но теперь для этого требовалось выигрывать немалые по масштабам морские сражения – ВМС США сильно прибавили и в количестве, и в качестве.

Пуск КР «Томагавк» из ПУ Mk.143, она же ABL – armored box launcher и эти пусковые на палубе ракетного крейсера.

Линкор «Айова». Символ американского нажима 80-х. 32 КР «Томагавк», 16 ПКР «Гарпун», БПЛА для артиллерийской разведки, современные системы управления и связи ВМС. И 406-мм пушки, на случай если ПКР израсходованы, но ещё есть, кого топить. Эти корабли сохраняли боевое значение до самого конца, а их последней войной была война в Персидском заливе 1991 года.

К тому же, вставал вопрос, а что делать с подводными носителями? Справиться с которыми СССР не мог никаким способом.

На всё это наложилось и то, что американцы вложили огромные интеллектуальные ресурсы в тактику, в достижение превосходства в военном искусстве. В семидесятые годы было не совсем и не всегда понятно, что делать со слежением оружием со стороны ВМФ СССР.

В восьмидесятые для этого появилась отработанная стандартная схема:

«Назначенный кораблём непосредственного слежения Достойный висел на кормовых курсовых углах АВМА Америка – шли 5 сутки выполнения боевой задачи.

Задача заключалась в непрерывной выдаче ЦУ на КП ВМФ по АВМА, непрерывность имела дискретность в 15 минут, выдача – форму в виде телеграммы «ракетой», содержащей сведения о месте/курсе/скорости АВМА и характере ордера.

Топливо и вода медленно и верно расходовались – пора было подумать о заправке, но в процессе отслеживания возможного массового взлёта авиации с АВМА Достойный довольно прилично ушёл на запад, оставив Днестр в 52 точке в заливе Салум».

«Телеграмма готовилась, измерители вышагивали по карте, отмечая рубежи иссякания запасов топлива, а на Ионическое море упала ночь, рассыпав неимоверное количество звёзд на черное южное небо.

Силуэты кораблей ордера АВМА, пропали, на их месте вспыхнули ходовые огни».

«Дремотную обстановку на ходовом нарушил доклад сигнальщика: «Корабли ордера выключили ходовые огни», а уже через некоторое время начали поступать доклады из БИПа о перестроениях кораблей ордера, метристы суетились, нанося на планшеты ЛОДы – живописная группа начальников в синих шортах толпилась вокруг экранов РЛС, пытаясь понять, в чём смысл этих сближений вплотную. Из 6 целей стало пять… четыре… три… Вместо 6 аккуратных отметочек, стопроцентно опознанных, на экранах РЛС торчали три здоровенные блямбы, которые, ко всему прочему, ещё и расходиться начали в разные стороны, увеличивая скорость на глазах!

Команда в ПЭЖ на запуск второго маршевого, а потом и форсажных запоздала – дистанция между нами и блямбой, в которой по нашим расчётам находился АВМА, росла ощутимо быстро – 60, 70, 100 кабельтов, – блямба неслась 28-ю, нет, 30-ти! нет 32-мя узлами! На 150 кабельтовых блямба разделилась, и обе компоненты продолжили движение в разные стороны. Надо сказать, что на таком удалении отметки на РЛС по размерам идентифицировать невозможно, и за какой из них продолжать движение, отсылая при этом телеграммы с координатами символа американской морской мощи - Бог весть…

Тем не менее, четыре машины свистели, корпус корабля наполнился дрожью, скорость на лаге приближалась к 32 узлам: «За ним!» – Жаринов ткнул пальцем в одно из пятнышек, расплывающихся на пределе радиолокационной наблюдаемости. И мы помчались. На удачу. И всю ночь мчались, чтобы в предрассветной мгле убедиться, что это не АВМА Америка, а корабль комплексного снабжения – почти такой же здоровенный».

Источник.

Итог истории не должен обманывать – отрыв американцы отработали.

В боевой обстановке они реально так срывались с крючка, например, при ударе по Ливии в 1986-м.

Схемы, позволявшие менее скоростному кораблю оторваться от слежения днём тоже были. Американцы довели искусство своих командиров до таких высот, которые им и самим не достичь сегодня. И, увы, мы оказались к этому не готовы.

Вкупе с превосходящими западными технологиями, агрессивной готовностью именно воевать и численным превосходством это сделало ВМС США противником совсем другого уровня, нежели они же в 70-х.

Самым главным было выбивание из арсенала ВМФ его самого главного козыря – РПКСН. Именно в 80-х американцы достигли такого уровня развития своих противолодочных сил и подплава, который ставил выживаемость наших стратегических ракетоносцев под вопрос. А это серьёзно обесценивало флот как таковой, ведь к тому моменту защита районов нахождения РПКСН оказалась одной из его главных задач.

Фактически, американцы довели свою боевую мощь и боеготовность до такого уровня, который, очевидно, говорил советским руководителям, что сопротивляться, если что, будет просто бесполезно. То есть американцы, готовясь именно воевать, сделали это так, что продемонстрировали СССР безнадёжность военного противостояния на море.

Но (важный момент) это не было внедрением именно концептуально новой стратегии.

Американский ответ был экстенсивным – больше кораблей, лучше оборудование и оружие, «прокачать» тактику до предела, убрать ПЛАРБ в «бастионы» в Северной Атлантике и Аляскинском заливе. Это, однако, не было идейной революцией в морских делах.

Стратегию Горшкова решили побеждать «в лоб» – тупо вкладывая больше ресурсов во всё, и сделав строже меры по их экономии. Победить её «красиво» американцы не смогли. Они сделали это, завалив советский флот массой и подавив качеством одновременно. Без «массы» это бы не сработало.

Американцы в начале 80-х показали скачкообразный рост агрессивности, обусловленный их верой в необходимость насмерть сражаться с коммунизмом ради спасения Америки. И жаждой реванша за Вьетнам и 70-е.

Они были готовы именно воевать.

Второй момент. С начала 80-х в распоряжение разведки попала и «Морская стратегия» (Maritime Strategy) администрации Рейгана. И детальная информация о настроениях тех, кто в эту администрацию входят. А настроения там были именно военные. Сегодня у нас принято считать, что Рейган блефовал, стараясь разорить СССР в гонке вооружений. Это так.

Но помимо блефа, где-то до 1986 года, когда у американцев появилось ощущение, что эти коммунисты скоро «посыпятся», они реально собирались вести ядерную войну со свойственными ей огромными потерями. И вести её до победы.

Теоретически в этот момент Горшкову следовало бы было понять простую вещь – рост численности сил противника не позволит больше действовать, как раньше. Просто не хватит кораблей. И качественный разрыв слишком велик. А, кроме того, противника больше не останавливает угроза получить ракетный залп – он настроен именно воевать. Он примет этот залп. Он потеряет сотни кораблей и тысячи человек. И потом продолжит воевать. А его численное превосходство обеспечит ему нужное количество сил, оставшихся после первого обмена ударами.

А это означало одну простую вещь – стратегия, которая отталкивалась от того, что противник не захочет нести эти потери не работает тогда, когда он с этими потерями согласен. Более того, когда он к ним готов.

В конце 70-х начале 80-х СССР нужна была новая морская стратегия. Но её появление было невозможно.

Невозможно потому, что и первая, успешная, была использована неофициально – ну не было в СССР возможности даже слова «морская стратегия» произнести.

Невозможно потому, что старая де-факто существовавшая стратегия, была тогда успешной и её продолжали придерживаться по инерции до самого краха.

Невозможно потому, что промышленность требовала экстенсивной реакции на действия американцев – они строят больше кораблей? Мы тоже должны. И больше подлодок, и больше самолётов.

Сработал и военный менталитет ветеранов ВОВ, которые тогда составляли значительную долю представителей верховной власти. Враг давит? Мы принимаем бой, мы победим, как и тогда.

В итоге страна вступила в гонку вооружений с объединённым Западом, даже близко не имея сравнимых ресурсов. А оценить долгосрочные последствия такого подхода оказалось просто некому.

В конце семидесятых – начале восьмидесятых СССР начал давать экстенсивный ответ американцам – новые эсминцы, новые БПК, новые подлодки, новые баллистические ракеты. Ответ на каждый их вызов.

Вы нам «Томагавк»? Мы Вам МиГ-31.

Вы AEGIS? Мы серию ракетных крейсеров (сразу двух проектов) и серию ПЛАРК, и Ту-22М, и новые ракеты.

И так на всех уровнях.

Началась программа строительства авианосцев, запоздавшая на тридцать лет.

А потом был ввод войск в Афганистан, санкции и обвал цен на нефть, резко «выпустивший воздух» из нефтезависимой советской экономики. Усилия горбачёвских реформаторов добили и экономику, и страну за несколько следующих лет.

В середине восьмидесятых СССР оказался в ситуации, когда вложения в ВМФ (огромные) не помогли ему удержать какой бы то ни было паритет с американцами: ни качественный, ни количественный. Старая стратегия Горшкова (такая успешная в 70-х) оказалась битой.

А новой он не придумал.

И никто не придумал.

А ведь в 70-х у США тоже было численное превосходство. Просто не такое. Но не было настолько подавляющего качественного. Тогда американское превосходство было побито грамотной стратегией. В 80-х слабый СССР вместо такого же неожиданного хода сделал попытку играть по правилам богатого и сильного противника.

С 1986 ВМФ начинает обвально сворачивать своё присутствие в мире, сокращать ПМТО и базы.

Это было обусловлено тем, что СССР реально начал готовиться отражать западное вторжение и стягивал силы к своей территории. А ещё тем, что американцы реально давили на море и очень сильно. И было ясно, что справиться с ними обычными методами не получится.

Экономика шаталась, денег не хватало. Падала боеготовность, корабли и подлодки стояли в ожидании ремонта. И не получали его или получали фикцию.

Горшков ушёл в отставку в 1985.

А умер в 1988.

Но он увидел конец своего творения. Конец Великого флота.

Интересно, понял ли он, в чём ошибся?

Мы этого не узнаем. Но наш долг понять это сейчас. Потому что скоро перед нами тоже встанут вызовы на морях. И никто не будет ждать, когда мы соберёмся с мыслями и придумаем, что делать.

Возможно ли было создание новой, более адекватной стратегии развития ВМФ тогда, в начале 80-х?

Скорее всего, да.

И запрос на перемены у военных был – масштабы развёртываемого американцами перевооружения были очевидны, как и рост их агрессивности в море. Но ничего сделано не было. И страна, и её флот канули в небытие навсегда.

До сих пор бытует мнение о том, что развал флота – это девяностые. В крайнем случае, времена горбачёвщины.

Нет, это не так.

Всё начало умирать намного раньше.

Вот два рассказа о боевой службе одной и той же подлодки К-258, только один про 1973 год, а второй про 1985. Они короткие. И воистину стоят того, чтобы их прочитать.

Так это и было на всех уровнях.

Ошибкой была сама попытка численно соревноваться с США, а не противопоставить им тонкую игру, к которой они не были бы готовы.

И эта ошибка стала непоправимой.

Наследие

Мы до сих пор живём наследием старого адмирала.

Мы обеспечиваем неотвратимость ответного удара по США (на словах пока) подлодками – носителями баллистических ракет. Как при Горшкове.

Мы держим их в районах, которые считаем защищенными. Потому что тогда так делали.

Наш флот готовится, если что, обеспечить развёртывание РПКСН всеми силами, как при Горшкове. Потому что мы верим в способность наших ракетных подлодок остановить врага угрозой пуска своих ракет, как при Горшкове.

Мы бездумно копируем решения тех старых времён, строя подлодки с большим количеством противокорабельных ракет «Ясеней-М». Не потому, что сейчас нужно именно это. А потому, что мы так делали при Горшкове. И тактико-техническое задание на «Ясень» тоже подписывал Горшков.

Мы знаем, что базовая ударная авиация – единственный способ маневрировать между ТВД в оборонительной морской войне. Потому что тогда, в те годы, у нас была такая авиация. Сейчас её нет. Но мы хотя бы знаем про то, что она должна быть. И про то, что она даёт. Потому что она у нас была и давала нам это при Горшкове. И ещё потом некоторое время.

Мы знаем, как нам дать ответ на географическую закрытость наших выходов в море – заблаговременно развёртывая силы в океане. Мы знаем это, потому что у нас были оперативные эскадры – ОПЭСК. И мы помним, как это было придумано и работало при Горшкове.

Районы развёртывания советских оперативных эскадр.

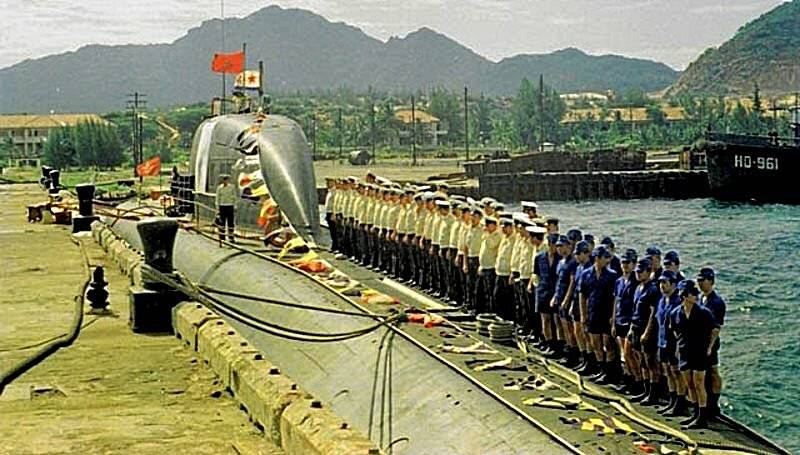

Мы знаем, что далёкие иностранные военно-морские базы в нашем случае нужны и для обороны своей территории. Как это и было при Горшкове, когда ОПЭСК обеспечивали заблаговременное развёртывание сил в мирное время, а базы давали этим эскадрам опереться на себя в развёртывании. Мы – обратный вариант других. И база во Вьетнаме поможет нам защитить Курилы куда лучше, чем база на самих Курилах. Как при Горшкове.

Атомная ПЛ в Камрани

Наш флот это ошмёток его флота.

До сих пор не погибший от пережитых катаклизмов. То, что осталось.

Он не просто мал, он искалечен.

У него «оторвано» целеуказание, но не придуманы тактические схемы, позволяющие обходиться без «Легенды», «Успеха» и десятков быстроходных сторожевиков, которых можно приставить к боевой группе противника в мирное время.

Он до сих пор не может восполнять потери в боевых кораблях без утраты размеров, тоннажа и даваемых ими возможностей.

Мы латаем дыры.

Строя фрегаты вместо выбывающих крейсеров, эсминцев и БПК. Корветы с 24–26 узловым ходом вместо быстроходных СКР, способных не отстать от атомного авианосца. И рисуя картинки вместо авианесущих крейсеров.

Да, наши фрегаты мощнее старых крейсеров по некоторым параметрам. Но это всё же фрегаты. Мы строим их не потому, что нам они нужны именно такими, а просто это максимум того, что мы можем построить.

У нас нет стратегии, какая была у Горшкова. И мы строим корабли просто так. Без неё. Некоторые – очень даже неплохие получаются. Другие, правда, – так себе.

У этого флота нет цели.

А когда нет цели, то нет и критериев того, что правильно, а что неправильно.

Правильно ли строить безоружные корабли на последние деньги?

Нет? А с чего Вы взяли, что нет?

Правда, с 1985 года мы научились кое-чему новому. Теперь у нас есть крылатые ракеты и установки вертикального пуска, как у американцев при Горшкове. Через тридцать лет после отставки Горшкова, мы их применили. Но это пока всё из совсем новых вещей, ничего другого нет. Обещают гиперзвук, но он без ЦУ. Ах да, ещё попробовали воевать авианосцем, получилось – так себе. Но тут дело не в авианосце…

В чём был успех ВМФ под руководством С.Г. Горшкова в 70-е?

В единстве политических целей, стоящих перед страной, задач, которые флот должен был решить для их достижения, с соответствующей этим задачам стратегии и с соответствующей данной стратегии технической политике.

Полное единство, которое родилось вопреки позиции значительной части военно-политического руководства. Но в итоге привело к оглушительному успеху.

Флот при этом действовал наступательно – подлодки прорывались в океан и рассредоточивались там. Ракетные корабли гонялись за противником, чтобы обеспечить силам ВМФ возможность нанести, если надо, смертельный удар.

Удивительно, но во многом это стало так потому, что так решил сам Горшков. А не в силу объективных обстоятельств. Это факт.

Что стало причиной провала ВМФ в 80-е?

Попытка переиграть более сильного противника экстенсивно, не создав новую стратегию, способную свести его превосходство в силах к нулю, как тогда, раньше.

ВМФ тогда начал скатываться к обороне. Подлодки с БРПЛ становились огромными, дорогими и малочисленными. Устраивать на них «рукопашную» в Атлантике больше было нельзя. Пришлось уйти под свой берег, в защищённые районы боевых действий и около них. И противник перехватил инициативу.

И мы проиграли.

Проиграли потому, что Горшков больше не смог сделать то, что сделал когда-то. А нового деятеля такого уровня у нас не нашлось. Это тоже факт.

Всё решила стратегия в обоих случаях. В одном случае – адекватная, а в другом – нет.

И вот это самый главный урок, который мы можем вынести из наследия С.Г. Горшкова.

Можем, но не выносим.

Да, ОПЭСК и предварительное развёртывание, авиация (как главная ударная сила) остались с нами. И, наверное, когда-то вернутся.

Если идущие на новый штурм вершины мирового господства американцы нас не прикончат раньше по нашей глупости.

Но главный урок в другом – наша стратегия, к которой противник не готов, бьёт его превосходство в силах. Более того, она бьёт и наши внутренние слабости и уязвимости, сводя их значение к нулю. Мы видели это. Мы делали это и побеждали. Но ничего не поняли.

Вот, что мы должны понять и осознать наконец-то. Вот то главное, что показал нам С.Г. Горшков своей службой и жизнью.

Да, потом в конце он проиграл.

Но сначала он показал нам всем, что можно победить.

И если мы когда-нибудь снова создадим стратегию, к которой противник не готов, то она опять даст нам шансы на победу – при всех наших слабостях и при всём подавляющем (вроде бы) превосходстве противника. Как при Горшкове.

Осознаем ли мы всё это когда-нибудь?

Автор:Александр Тимохин

Взято: Тут

644