Mikser

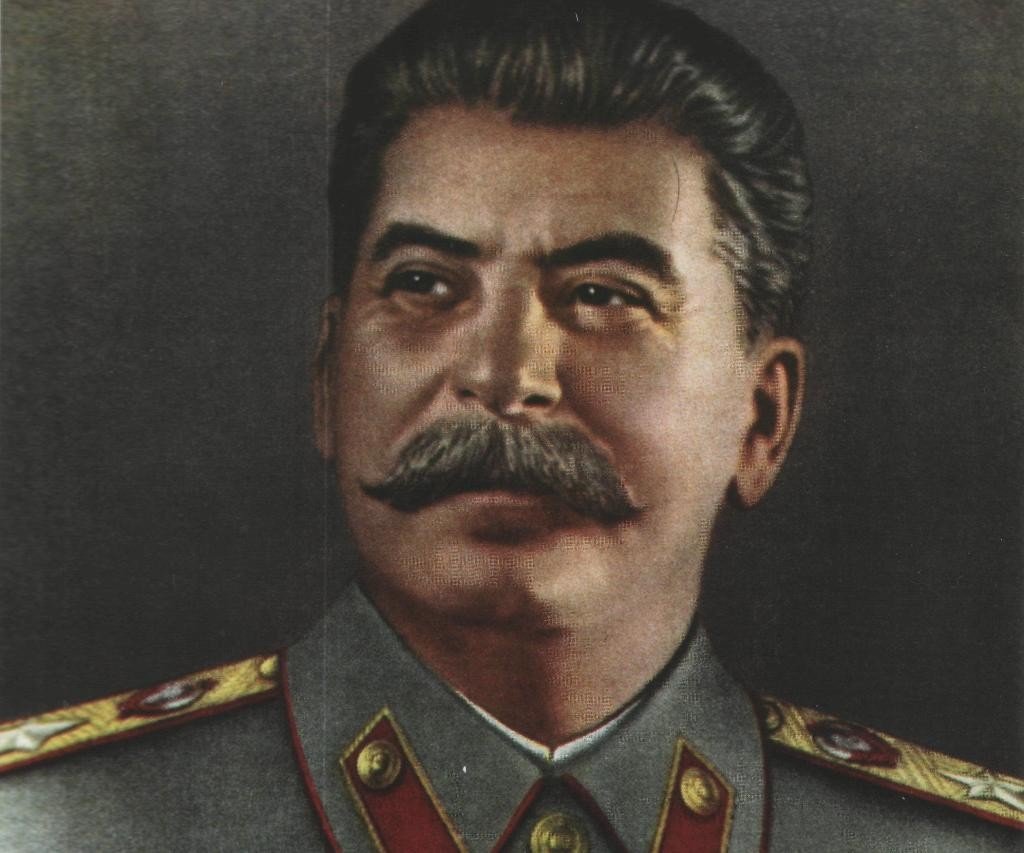

ИОСИФ ДЖУГАШВИЛИ И СТАЛИН: ЛИЧНОСТЬ И ФЕНОМЕН ( 1 фото )

И хоть книга эта не совсем о Сталине, а точнее, не только о Сталине, но от его личной оценки все же не уйдешь. И в этом плане на каком-то этапе исследования этой темы мне показалось, что, образно говоря, речь может идти как минимум о двух Сталиных.

Один — это тот, кто, начиная с 1922 года, боролся с Троцким, а потом и с другими старыми соратниками Ленина, пытавшимися ввергнуть Россию и ее многомиллионное население в мировую революцию, рассматривавшими Россию, говоря словами Троцкого, в качестве «навоза» для этой последней. А потом, одержав победу над своими политическими противниками, точно по их же рецептам, загнал народ в лагеря и нищету.

А другой — это тот государственный и политический деятель, который сделал всё возможное, а по большей части и невозможное, чтобы спасти русский и другие народы, населявшие в тот момент Россию, от уничтожения со стороны гитлеровской Германии. И сделал это не жалея ни себя, ни народ, которым он руководил все эти годы.

То есть один Сталин — это тот гений, который руководил Россией с 1922-го по 1946 год и которого народ наш навсегда внес в свою историческую память с позитивным знаком.

А второй Сталин — это тот человек, который надорвался вследствие своей титанической деятельности по укреплению Российского государства, а после войны и постигших его череды инфарктов и инсультов, уже постепенно разрушаясь как личность, вверг страну в идеологическое противостояние с Западом, перенапряг силы нашего народа в этом противостоянии, зажал Общественную и политическую жизнь России в тиски казарменного социализма, прихватив заодно и общества стран Восточной Европы, а в конечном итоге завел страну в исторический тупик, который завершился распадом не только сталинского политического режима, но и самоуничтожением самого Советского Союза. В своей книге «Сталин: “посредственность”, изменившая мир» я даже предпоследнюю главу так и назвал: «После войны: уже не Сталин».

Короче, если говорить в целом, то я всю политическую деятельность Сталина как бы делил надвое: ДО победы в Великой Отечественной войне и ПОСЛЕ. Я даже где-то понимал Л. Кагановича, когда он, спустя десятилетия после смерти Сталина, произнес: «Я знал нескольких Сталиных».

Вопрос этот — кем же был Сталин для русского народа, до сего дня остается открытым. Дискуссии в плане этой дихатомии продолжаются по сей день. Так, доктор политических наук С. Черняховский и в 2013 году высказал мнение, что Сталина в большей степени нужно рассматривать как феномен, а не как личность с присущими ей личными качествами характера, сильными и слабыми. «Бывает ситуация, — пишет он, — когда для осуществления того, что действительно нужно, лидер использует жесткие и даже жестокие меры, идет к цели по костям тех, кто становится материалом для его исторического творчества. И тогда встает вопрос о соотношении цены и результата, и этот спор может идти веками. Но результат, так или иначе, остается бесспорным, даже если спорной оказывается цена. И такой лидер обычно оказывается в большей степени популярным, чем проклинаемым. Причем, большей частью его проклинают элиты и прославляют массы»{292}.

Иными словами, Черняховский в этом пассаже попытался возродить средневековый тезис основателя ордена иезуитов Игнатия Лойолы — цель оправдывает средства.

Думаю, что такая оценка Иосифа Джугашвили более чем спорна. Многолетнее изучение сталинской эпохи, политического и концептуального наследия самого генсека привели меня к выводу, что разделить Сталина на, условно говоря, хорошего и плохого — невозможно. При всех его самых противоречивых деяниях Сталин всегда, во все периоды его жизни был один и тот же. Выдающийся советский писатель и поэт Константин Симонов (1915—1979), Сталина знавший лично, имел основания произнести: «Сталин был велик и ужасен одновременно и всегда, он оставил великие свершения и ужасные преступления».

Но и эта художественная максима не отражает действительности. Само время, в которое выпало жить и Сталину, и Симонову, и многим-многим другим, было великим и потому почти любое действие лидера русской нации, совершенное в это время, могло быть оценено как историческое, то есть великое. Но никто не возьмется утверждать, что если бы вместо Сталина во главе нации находились бы другие люди (которых, кстати, Сталин же и уничтожил, те же «ленинградцы»), то русский народ не индустриализовал бы страну, не победил бы Германию.

Да, ум и воля Сталиным были проявлены цезаурядные. Но одновременно с этим генсек всегда с христианской точки зрения оставался аморальной личностью, человеком, для которого законы христианской морали никогда не существовали. Да и государственные законы — тоже. В его поведении и мышлении всегда присутствовали элементы уголовного преступника. Таким Сталин был в 1920-е, в 1930-е годы, таким он и умер в 1953 году. Таким он был, когда подписывал письмо ЦК ВКП(б) с разрешением органам НКВД подвергать физическим пыткам арестованных, отдавал Еерии приказ убить М. Литвинова, С. Михоэлса, П. Капицу, когда в матерных выражениях «мордовал» В. Абакумова, отдавая тому приказания пытать в застенках братьев Вознесенских, когда тому же Абакумову подробно растолковывал, как именно на следствии нужно растоптать женское достоинство Полины Жемчужиной, чтобы она с закрытыми глазами подписала всю ту грязь, которую за нее написали на допросах следователи, и т.д., и т.д.

Но при этом Сталин, похоже, отдавал себе отчет в том, что после его смерти над ним может состояться Суд Истории и этого Суда он боялся. Именно этим можно объяснить его слова, сказанные им Молотову в минуты прозрения: «После моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер Истории всю ее развеет».

Но, судя по всему, надежды на то, что «ветер Истории» сам по себе оправдает все его деяния, было мало, ив 1951 году Сталин выпускает в свет второе издание своей «Краткой биографии», в которой генсек возвеличил себя как минимум до Ленина. В 1984 году один из авторов текста этой биографии, академик М.Б. Митин (1901—1987), рассказывал мне в личной беседе, с какой тщательностью Сталин вычитывал текст этой биографии и какую личную правку в этот том вносил. Но и этого ему показалось мало, и генсек предпринял попытку создать не «краткую биографию», а солидный научный труд, который поставил бы его в ряд с великими историческими личностями. Выбор генсека пал на автора опубликованной в 1936 году монографии «Наполеон», одного из самых выдающихся историков советской эпохи — Евгения Викторовича Тарле (1874—1955). Но сначала несколько слов о самом этом историке. Его биография стоит того.

Тарле родился в 1874 году в Киеве в семье еврейского коммерсанта и получил при рождении имя Григорий. По линии матери в его роду было много профессиональных толкователей Талмуда. Казалось бы, тем и определен его будущий профессиональный путь. Однако, к великому для него личному счастью, судьба распорядилась его жизнью по-другому. Еще в гимназии он познакомился и подружился с некоей Лелей Михайловой (как позже выяснилось, Лелей ее звали в узком кругу, а по-настоящему она была Ольгой), очень религиозной православной девушкой из старинного дворянского рода. Любовь вспыхнула сразу, обоюдная и на всю жизнь. Против этого союза были все и все. Но Гриша никого слушать не стал и в 19 лет предложил Леле руку и сердце. Личное согласие от своей избранницы он получил сразу, но девушка предупредила, что выйти замуж за еврея ее глубоко православная семья ей не разрешит. Чувства будущего знаменитого историка с мировым именем оказались сильнее религиозных запретов. Тарле принял обряд посвящения в православную веру, при крещении взял имя Евгений, молодые люди заключили брак и обвенчались. Православная дворянка Ольга Григорьевна Михайлова стала для Тарле ближайшим человеком на всю жизнь, и в годы славы, и в годы тюрем и ссылок. Они прожили вместе более 60 лет и умерли в одном и том же году.

А жизнь у них оказалась совсем не простой. Начиная с 1900 года, еще в 25-летнем возрасте, семейный мужчина, Тарле за близость с социал-демократами несколько раз арестовывался, приговаривался на короткие сроки к заключению и к ссылке. А потом, начиная с 1929 года, он направлялся в ссылку уже советской властью.

Сталин обратил внимание на оригинальные работы историка еще в 1927 году, когда Тарле был избран в Академию наук СССР, а потом арестован и подвергнут ссылке. Генсек распорядился помиловать его, но без реабилитации. Звания академика Тарле после ареста, естественно, был лишен, но потом, после помилования, восстановлен. После этого был избран в целый ряд академий западных стран, всю жизнь занимал профессорскую должность в МГУ им. М.В. Ломоносова.

Будучи православным, от своего еврейского происхождения никогда не отказывался. Осенью 1951 года, когда в Москве вовсю бушевала инспирированная лично Сталиным антисемитская кампания, Тарле был приглашен преподавать в МГИМО МИД СССР. На первой же лекции, когда декан историко-международного факультета, представляя нового профессора студентам, сделал ударение на последнем слоге его фамилии, Тарле тут же вмешался: «Прошу прощения, я не ТарлЕ, а ТАрле, поскольку я не француз, а еврей».

Так вот, Тарле, будучи одним из самых глубоких исследователей российско-французских отношений, о Наполеоне писал так:

«Наполеон… так, по-видимому, искренне раз навсегда отождествил себя с Францией, что у него наперед было готово оправдание всему тому, что он делал: благо Франции, величие Франции, безопасность Франции — вот что в его глазах оправдывало все, что он делал… Но, переходя от “моральной” (или “морализующей”) стороны к интеллектуальной, можно понять лорда Розбери, который сказал, что “Наполеон до бесконечности раздвинул то, что до его появления считалось крайними пределами человеческого ума и человеческой энергии”. Другой англичанин, профессор Холленд Роз, отнюдь не увлекающийся Наполеоном, относящийся ко многому в нем отрицательно, тоже считает его “стоящим в первом ряду бессмертных людей” по тем неслыханно громадным разнообразнейшим дарованиям, которыми наделила его природа, и по тому месту, которое он занял во всемирной истории…

В нем не было жестокости как страсти, но было полнейшее равнодушие к людям, в которых он видел лишь средства и орудия. И когда жестокость, коварство, вероломный обман представлялись ему необходимыми, он совершал их без малейших колебаний…

Власть и слава — вот были личные основные его страсти, и притом власть даже больше, чем слава. Озабоченность, зоркая требовательность, всегдашняя предрасположенность к подозрительности и раздражению были ему свойственны в высшей степени. Обожание окружающих, доходившее до размеров суеверия, окружало его так долго, что он к нему привык и относился как к чему-то должному и совсем обыкновенному. Но и это обожание он расценивал больше всего с точки зрения той реальной пользы, которую из него можно было извлечь. Нелюбовь, а страх и корысть — главные рычаги, которыми можно воздействовать на людей, — таково было его твердое убеждение»{293} (выделено мною. — Вл. К.).

Эти строки писались Тарле в 1930—1936 годах, в то самое неповторимое время, когда культ личности, Сталина только еще начинал набирать обороты. Когда он писал эти строки о Наполеоне, он, конечно, исходил из анализа исторических источников, относящихся к наполеоновской эпохе, но, зная жизнь Тарле, его исторические работы, зная то, что мы сегодня знаем о Сталине, у меня нет сомнений в том, что, когда Евгений Викторович писал этот пассаж, он видел перед собой нарождающийся культ личности Сталина, и многие характеристики Наполеона он пророчески увидел в Сталине.

Сталин же, судя по всему, берег Тарле, как берегут запасной патрон для целевого выстрела. В конце жизни он этот запасной патрон решил, наконец, пустить в дело: генсек, похоже, задумался о вечности.

Тарле (через третьи руки) дали понять, что он должен написать трилогию о трех агрессорах, нападавших на Россию и потерпевших в России сокрушительное поражение — о шведском короле Карле XII, о Наполеоне и Гитлере, причем именно в такой очередности. Тарле объяснили, что это должна быть трилогия, объединенная общим замыслом. Третий том, о Гитлере, должен был венчать весь замысел и показать всемирно-историческую величину и роль Сталина в истории России, затмив и Петра Великого, и Кутузова, и Наполеона.

Но Тарле сразу же раскусил, чего от него ждут, и у него, что называется, вся шерсть поднялась дыбом. В письме к В. Волгину в 1949 году он пишет: «Тема этих трех томов о трех нашествиях не мной признана спешной и нужной в наше время, и ни в малейшей степени не моя инициатива была в том, что их предложили писать мне. Но взять их на себя я считаю своим долгом. Есть предложения, от которых не отказываются».

Довольно быстро, уже в 1950 году, им сдается в издательство первая книга трилогии под названием «Северная война и шведское нашествие на Россию». Не было проблем и со второй частью трилогии: еще в 1937 году Тарле опубликовал книгу «Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год». Не говоря уже о том, что годом раньше вышла в свет его получившая мировую известность книга «Наполеон».

А вот с заключительной книгой трилогии вышла заминка. Объясняя издательству, что он «собирает и обрабатывает материал», Тарле на самом деле демонстрировал итальянскую забастовку: не писал в нее ни строчки. Сталин быстро понял, в чем дело, и приказал приостановить печатание «Северной войны». Автора предупредили, что пока он не сдаст в издательство третью книгу, трилогия печататься не будет.

Но историк был непреклонен. В одном из частных разговоров он даже неосторожно сказал: «Сталин хочет, чтобы я о нем написал, но я раньше умру»{294}. Раньше умер Сталин, в марте 1953 года. Евгений Викторович Тарле скончался через два года, так и не приступив к написанию книги о Сталине.

Личность Сталина в собственных его глазах всегда была тождественна Российскому государству. Известен его разговор с сыном Василием еще в 30-е годы. В детские годы последнего тот в разговоре с отцом назвал себя Сталиным по фамилии. Отец внезапно вспыхнул и, схватив сына за ворот рубашки, в бешенстве крикнул: «Ты — Сталин?! Ты не Сталин! И я не Сталин! Вот он Сталин!» — и ткнул пальцем в свой собственный портрет на стене.

Сформулировав для себя тезис, что главной его задачей является сохранение, развитие и укрепление Российского государства (пусть и в форме советской империи), он последовательно, со всеми присущими ему способностями, уничтожал любую политическую силу, которая представлялась ему угрозой для достижения этой цели.

В 1929—1932 годах в ходе инициированной им коллективизации уничтожил русское крестьянство.

В 1935—1936 годах — старую большевистскую (ленинскую) гвардию.

В 1937—1939 годах — командиров РККА.

В 1946 году, когда ему показалось, что победивший в войне под его руководством народ стал слишком много требовать в плане признания заслуг, Сталин тут же отменил празднование Дня Победы 9 мая, сделав его рабочим днем, а когда этого ему показалось мало, то отменил и денежные выплаты за боевые награды, полученные в годы войны.

В 1949— 1952 годах с таким же размахом принялся уничтожать этнически русские руководящие кадры в стране.

В 1951—1952 годах развязал антисемитскую кампанию.

Надо трезво признать, что за душой у Сталина не было ничего святого по отношению к народу, который он волею судьбы и Истории возглавлял почти 30 лет. Сталин не пожалел никого из своих родственников, ни разу не пожалел и ни одного человека вообще. Он всегда был чужим для всех, а все были чужими для него.

Россия, страна, народ, люди для Сталина всегда были только (только!) инструментом, бездушным инструментом для достижения своих личных целей.

У Ленина в его разрушении России было хотя бы чувство мести за брата Александра, ради чего он разрушал царскую Россию. А у Сталина не было даже и этого. Только стремление к власти ради осуществления одному ему известной идеи.

А удовлетворить это стремление он мог, только укрепляя государство и страну. Он это именно и делал.

Но этот тезис требует более подробного разъяснения.

В главе о внешней политике я уже касался темы имперского мышления Сталина. Сейчас еще несколько строк в пояснение.

При всем внешне выражаемом пиетете в отношении русского народа, Сталин представлял себе Россию исключительно как представитель национального меньшинства. Российская империя в его глазах существовала не для развития и укрепления народа, который дал ей имя России, а для того, чтобы ядро империи (РСФСР, собственно Россия) за счет создаваемых на ее территории материальных и интеллектуальных ресурсов развивало, «дотягивало» до цивилизационного уровня национальные окраины империи. Подспудно, похоже на уровне подсознания, Сталин исходил из прочно сидевшего в нем убеждения: вы, русские, нас, малые нации, завоевали и присоединили, ну так и развивайте нас. Эта прочно сидевшая в нем мысль хорошо прослеживается в его юношеских стихах, которые я привел в своей предыдущей книге о Сталине{295}.

В военные и послевоенные годы Сталин стал часто возвращаться к мысли о том, что ему почти удалось восстановить в своих прежних границах Российскую империю, которую «февралисты» в 1917 году разрушили, и при этом постоянно признавался в любви к русскому народу. Но это был чисто внешний подход. Сколько бы раз ни произносил Сталин в своих политических беседах внутри страны и со своими англосаксонскими союзниками во время войны знаменитую фразу «мы — русские», но свою принадлежность к России и русской нации он всего лишь декларировал, генетически он себя русским никогда не ощущал. В этом плане он мало чем отличался от Ленина, и русскую тысячелетнюю культуру он признавал чисто внешне, я бы сказал, с позиций целесообразности.

И Российскую империю за годы своего 30-летнего властвования он восстанавливал совсем не ту, что была при русских царях. В последние годы об этом стали, наконец, писать и российские, и зарубежные историки. Как уже говорилось выше, профессор Гарвардского университета Терри Мартин опубликовал объемное (и единственное пока исследование) под названием «Империя позитивного воздействия», где описал СССР как новый, невиданный доселе, вид империи с позитивной характеристикой, а «саму советскую национальную политику — как “радикальный разрыв с политикой империи Романовых”». Суть этого разрыва состоит в том, пишет американский исследователь, что «в рамках советской политики государствообразующий народ, русские, должен был подавлять свои национальные интересы и идентифицировать себя с империей положительного воздействия».

Еще дальше пошел российский историк А. Миллер, который в 2010 году отметил, что историки бывших союзных республик в настоящее время пишут в основном о том, что для них и российская, и советская империя представляет собой «лишь тягостный контекст, в котором “просыпалась”, зрела, боролась за независимость та или иная нация». При этом «на веру принимается стремление центральной власти сделать жизнь своих нерусских подданных как можно более несносной».

И это при том, отмечает Миллер, что большевики пошли даже на то, что отказывали «в праве на национальную автономию в местах компактного проживания русских в союзных республиках», в «праве на национальное представительство во властных структурах автономных республик», более того, осуждали «русскую культуру как буржуазно-помещичью, как имперскую культуру угнетателей»{296}.

В погоне за укреплением внешней мощи Советского Союза, ослепленный достижимостью этой цели, Сталин упускал из виду более глубокое понимание исторических процессов в развитии великих империй. При всей его гениальной одаренности (а это имело место быть) ему всю жизнь недоставало систематического образования и общечеловеческого уровня культуры. Среда, из которой он вышел в руководители великого государства, Российской империи, веками создаваемой великими князьями и русскими царями, так и не позволила ему выйти на качественный уровень управления, адекватный имперским задачам. Хуже того, ему, похоже, никогда и не приходило в голову, что такие задачи вообще существуют.

Так что же это было — Сталин?

По большому счету это была бездушная функция власти, антинародная по своей сути, но титаническая по своей энергетике.

В конце концов надорвался в этом перенапряжении и сам Сталин.

Но самое главное заключается в том, что эта титаническая деятельность Сталина привела к перенапряжению духовных и нравственных сил русского народа. В итоге это привело к утере пассионарности в нем. И сегодня уже невозможно ответить на вопрос, когда русскому народу удастся эту созданную Сталиным духовную пропасть заполнить иным, позитивным, материалом, восстановить веру и силы.

Кузнечевский Владимир Дмитриевич

Взято: Тут

0